Apikale Parodontitis: Ursachen, Symptome & Behandlung

Apikale Parodontitis: Ursachen, Symptome & Behandlung

Druck im Zahn: Ursachen, Symptome und Behandlung

Druck im Zahn entsteht häufig plötzlich, doch seine Ursachen sind vielfältig – von versteckter Karies bis zu chronischen Entzündungen. Wer die Auslöser kennt, erkennt Warnsignale früh und kann schwerwiegende Folgen vermeiden.

Definition und Hintergrund

Ein schmerzhaftes Druckgefühl im Zahn weist meist auf eine Veränderung des Zahnnervs, des Zahnhalteapparats oder der angrenzenden Strukturen hin. Der steigende Gewebedruck entsteht, wenn Entzündungsprozesse Flüssigkeit ansammeln oder Nervenfasern direkt gereizt werden. Häufig geht der Schmerz mit einem pulsierenden Gefühl einher, das sich beim Kauen verstärkt. Wird die auslösende Ursache nicht früh erkannt, kann der Druck rasch in einen dauerhaften Schmerz übergehen, der Schlaf und Alltag beeinträchtigt. Moderne Diagnostik zeigt, dass neben bakteriellen Auslösern auch okklusale Fehlkontakte, Bruxismus oder entzündliche Erkrankungen der Kieferhöhle eine Rolle spielen. Ein sorgfältiger Befund hilft, reversible von irreversiblen Schäden zu unterscheiden und eine passende Therapie einzuleiten.

Warum entsteht Druck im Zahn?

Ein hohes Druckgefühl hat fast immer eine identifizierbare Quelle. Im Mund herrscht eine enge funktionelle Einheit zwischen Schmelz, Dentin, Pulpa und Parodont. Werden diese Strukturen geschädigt, entstehen entzündliche oder mechanische Reize.

Nachfolgend die wichtigsten Ursachen, die Sie kennen sollten:

- Kariespenetration: Bakterien erreichen das Dentin, verursachen Entzündungsmediatoren und erhöhen den intrapulpalen Druck.

- Pulpitis: Reversible oder irreversible Entzündung des Zahnnervs, häufig nach thermischen Reizen oder tiefer Karies.

- Okklusale Dysbalance: Hochpunkt-Füllungen oder Bruxismus erzeugen Überlastung, die den Ligament-Druck spürbar macht.

- Sinusitis maxillaris: Die Kieferhöhlenschleimhaut drückt auf Wurzelspitzen der Oberkiefermolaren und verursacht Zahndruck.

- Parodontitis: Tascheninfektionen führen zu entzündlichem Exsudat und lokaler Kompression des Desmodonts.

- Trauma oder Fraktur: Haarrisse im Dentin öffnen Bakterien den Weg, Mikroentzündungen erhöhen den Druck.

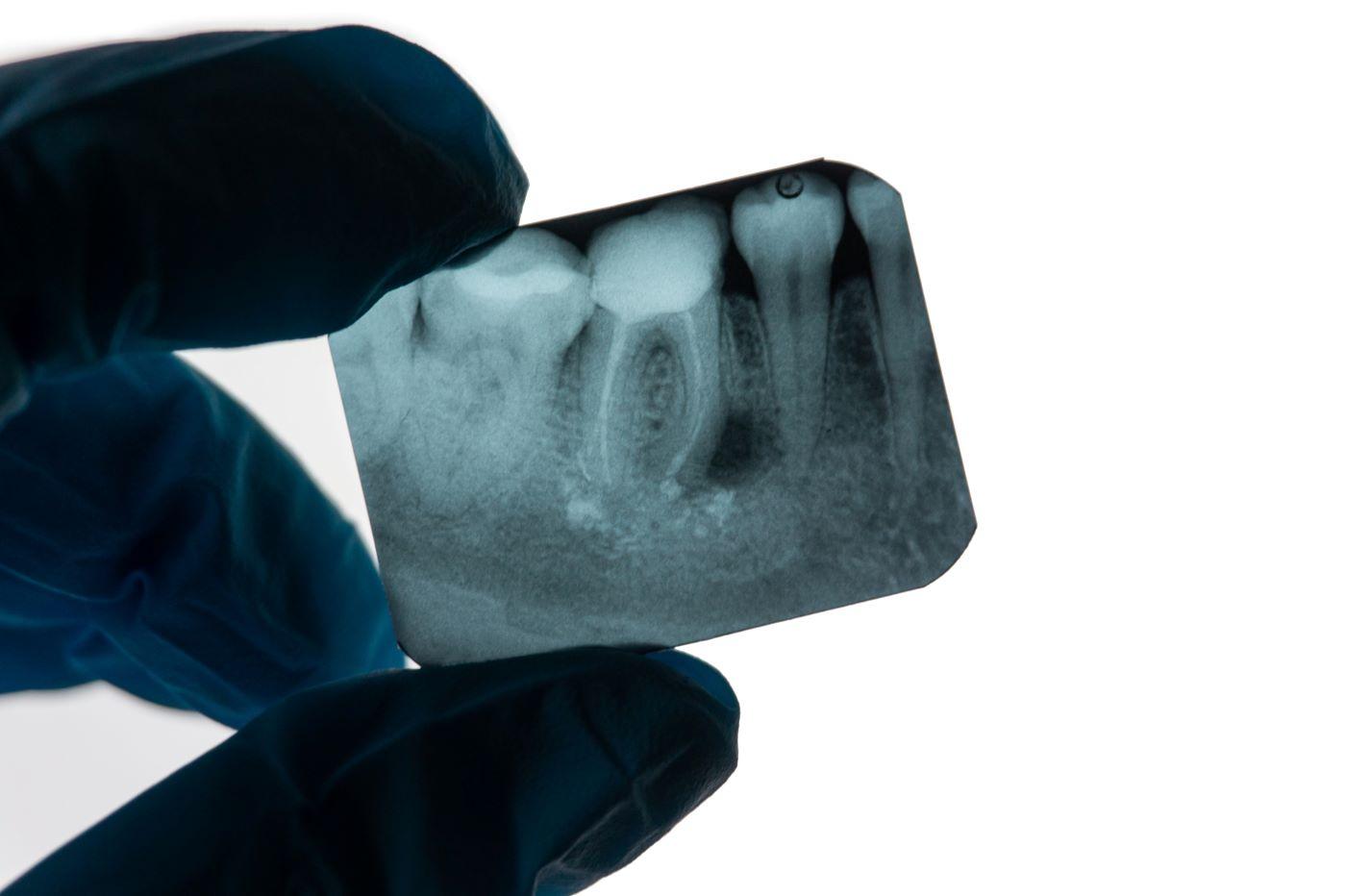

Nicht jede Ursache zeigt sich sofort auf dem Röntgenbild. Deshalb empfiehlt sich bei anhaltendem Druck eine differenzierte klinische Untersuchung kombiniert mit Vitalitätstests. So lassen sich reversible Prozesse rechtzeitig stabilisieren und chirurgische Eingriffe vermeiden.

Symptome und Verlaufsformen

Welche Anzeichen weisen auf eine ernste Situation hin?

Charakteristisch ist ein pulsierendes oder dumpfes Drücken, das auf Wärme verstärkt reagiert und nachts zunimmt. Zusätzlich treten Empfindlichkeit beim Zubeißen, verlängertes Kältegefühl oder eine „dicke Backe“ auf. Steigt die Körpertemperatur oder pocht der Schmerz bis in das Ohr, kann sich bereits ein Abszess entwickeln. Unbehandelte Beschwerden münden in dauerhafte Nervschäden, die eine Devitalisierung unumgänglich machen.

Chronische Verlaufsformen verlaufen subtiler. Patienten berichten über Druck bei Flugreisen, Kältewind oder längerem Kauen von Hartem. Solche Symptome deuten auf mikrobielle Nischen oder okklusale Fehlbelastungen hin. In seltenen Fällen verbirgt sich eine neuropathische Schmerzform („okklusale Dysästhesie“), die interdisziplinär abgeklärt werden sollte.

Diagnostische Verfahren

Präzise Diagnostik schafft Klarheit zwischen harmloser Reizung und therapiebedürftiger Ursache.

Die folgenden Methoden gelten als Goldstandard:

- Sensibilitätstests: Kalt-Spray oder CO2-Schnee prüfen die vitale Reaktion des Nervs.

- Perkussion: Vertikales und horizontales Anklopfen spürt Entzündungen im Desmodont auf.

- Bissfolie: Ermittelt Hochkontakte und Bruxismus-Spuren.

- Digitales Röntgen: Erfasst Karies, apikale Veränderungen und Kieferhöhlenbeteiligung.

- CBCT: Liefert dreidimensionale Bilder für komplexe Wurzel- oder Sinusbefunde.

- Vitalitätslaser-Doppler: Objektiviert Durchblutung der Pulpa bei fraglichen Reaktionen.

Ein strukturierter Ablauf verhindert Fehldiagnosen: Zuerst Anamnese, dann klinische Tests, gefolgt von bildgebenden Verfahren. So lässt sich jeder Befund eindeutig zuordnen und überflüssige Behandlungen werden vermieden.

Konservative Therapieansätze

Die Wahl der Behandlung richtet sich nach dem Reversibilitätsgrad der Pulpa. Bei früher Kariespenetration genügt oft eine defektgerechte Füllung mit exakter Randdichtigkeit. Antimikrobiell wirkende Glasionomer-Unterfüllungen reduzieren initiale Bakterienbelastung. Fluoridlack stärkt das Restdentin und vermindert Sensitivität. Ist die Pulpa noch vital, stabilisiert eine medikamentöse Einlage mit Calciumhydroxid den pH-Wert und fördert Reparaturdentin. Patienten erhalten zusätzlich eine Schienentherapie, falls Parafunktionen nachgewiesen wurden. Nicht-steroidale Antiphlogistika lindern vorübergehend den Druck, ersetzen jedoch nicht die kausale Therapie.

Invasive Therapieoptionen

Irreversible Pulpanekrosen, Perforationen oder apikale Läsionen erfordern eine Wurzelkanalbehandlung. Die aktuelle S3-Leitlinie empfiehlt maschinelle Aufbereitung mit nickel-titan-Instrumenten, Natriumhypochlorit-Spülung und thermoplastische Obturation. Bei ausgeprägten apikalen Prozessen sichert eine minimalinvasive Wurzelspitzenresektion die Langzeitprognose. Ist der Zahn nicht mehr erhaltungswürdig, folgt die Extraktion und – falls kein akutes Abszessgeschehen vorliegt – eine sofortige Implantation. Operative Eingriffe erfolgen stets unter lokaler Anästhesie; adjuvante Antibiotika sind nur bei systemischen Symptomen indiziert.

Prävention, Pflege und Nachsorge

Konsequente Mundhygiene und regelmäßige Kontrolle verhindern, dass sich Druck im Zahn erneut entwickelt. Zweimal tägliches Zähneputzen mit fluoridhaltiger Paste, Interdentalreinigung und eine zahngesunde Ernährung bilden das Fundament. Professionelle Zahnreinigungen alle sechs Monate beseitigen bakterielle Biofilme frühzeitig. Nach invasiven Maßnahmen prüft die Zahnärztin die Okklusion und passt ggf. Schienen an. Patienten mit Bruxismus profitieren von Physiotherapie und Stressmanagement. Ein kurzes Recall-Intervall von drei Monaten bei hohem Risiko sichert den Therapieerfolg langfristig.

Wichtige Fakten zu Druck im Zahn

| Aspekt | Kernaussage |

|---|---|

| Häufigster Grund | Tiefe Karies mit beginnender Pulpitis |

| Typisches Symptom | Pulsierender Schmerz, verstärkt sich bei Wärme |

| Schnelltest | Kälte-Reiz: verlängerte Reaktion deutet auf Entzündung hin |

| Erste Maßnahme | Frühzeitiger Zahnarztbesuch, Röntgenkontrolle |

| Dauerhafte Lösung | Füllung oder Wurzelkanalbehandlung je nach Befund |

| Beste Prävention | Tägliche Interdentalpflege und regelmäßige Prophylaxe |

Fazit

Druck im Zahn signalisiert meist eine entzündliche oder mechanische Überlastung, die ohne Behandlung rasch eskalieren kann. Eine sorgfältige Diagnose trennt reversible Reizungen von irreversiblen Pulpaschäden. Wird früh gehandelt, genügt eine konservative Therapie; fortgeschrittene Fälle erfordern endodontische oder chirurgische Eingriffe. Dauerhafte Beschwerdefreiheit basiert auf konsequenter Mundhygiene, okklusaler Balance und regelmäßigen Kontrollen. Wer Warnsignale ernst nimmt, erhält Zahngesundheit und Lebensqualität.