Was hilft wirklich, um Zahnfleisch zu stärken?

Was hilft wirklich, um Zahnfleisch zu stärken?

Kreidezähne: Ursachen, Prävention und Behandlung

Kreidezähne – fachlich als Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH) bezeichnet – stellen eine der häufigsten Entwicklungsstörungen des Zahnschmelzes bei Kindern und Jugendlichen dar. Schätzungen aus europäischen Kohorten belegen Prävalenzraten von bis zu 30 Prozent, wobei die Tendenz seit Jahren leicht ansteigt. Da der Zahnschmelz bei MIH porös, fleckig und temperaturempfindlich bleibt, leidet nicht nur die Ästhetik, sondern auch die Stabilität der betroffenen Zähne. Betroffene Kinder berichten häufig über Schmerzen beim Zähneputzen und beim Genuss kalter Speisen, was langfristig das Mundhygieneverhalten negativ beeinflusst. Eine frühzeitige Aufklärung ist daher entscheidend, um die Entwicklung irreversibler Strukturschäden, Karies und psychologischer Folgeprobleme zu verhindern.

Definition und klinisches Erscheinungsbild

Unter Kreidezähnen versteht man eine hypomineralisierte, also mineralstoffarme, Bildung von Zahnschmelz, die vornehmlich die bleibenden ersten Molaren und Schneidezähne betrifft. Charakteristisch sind gelblich-weiße bis bräunliche Opazitäten, abgegrenzte Schmelzdefekte und eine deutlich erhöhte Schmelzporosität. Schon leichte Kaubelastungen können zu Schmelzabbrüchen führen, sodass der Zahn an den Kauflächen „zerfällt“. Die Schmerzempfindlichkeit entsteht, weil die dünne Schmelzschicht nur unzureichend vor thermischen oder chemischen Reizen schützt. Klinisch unterscheiden Zahnärzte milde und schwere Formen: Bei milden Verlaufsformen beschränken sich die Flecken auf Verfärbungen ohne Strukturverlust; bei schweren Verläufen zeigen sich massive Abplatzungen, Überempfindlichkeit und rasch fortschreitende Sekundärkaries. Eine eindeutige Diagnose stützt sich auf die visuelle Inspektion, Sondierung des Zahnschmelzes und radiografische Befunde, wobei nicht selten eine Differentialdiagnose zu Fluorose oder initialer Karies erforderlich ist. Früh erkannt, lassen sich irreversible Schäden vermeiden – erkannt wird MIH jedoch häufig erst, wenn deutliche Substanzverluste auftreten.

Ursachen von Kreidezähnen

Genetische und epigenetische Einflüsse

Obwohl Kreidezähne keine klassische Erbkrankheit darstellen, existiert ein signifikanter familiärer Häufungsfaktor: Kinder, deren Geschwister bereits MIH aufweisen, sind häufiger betroffen. Studien belegen, dass einzelne Polymorphismen in Genen, die an der Schmelz- und Dentinbildung beteiligt sind (z. B. AMELX, ENAM, TUFT1), die Stabilität des Schmelzes beeinflussen. Epigenetische Mechanismen – etwa DNA-Methylierungen durch Umweltstress in der Spätschwangerschaft – können diese Gene zusätzlich modulieren und so den Schmelzdefekt begünstigen. Interessanterweise reagieren die betroffenen Gene besonders sensibel auf Vitamin-D-Mangel, was erneut die Bedeutung einer ausgewogenen Mikronährstoffversorgung während der Zahnentwicklung unterstreicht. Eine rein genetische Erklärung greift jedoch zu kurz; ein multifaktorielles Geschehen gilt heute als wissenschaftlich gesichert.

Umweltfaktoren und Chemikalien

In den letzten Jahren geriet eine Vielzahl von Umweltgiftstoffen in den Fokus der Forschung. Endokrine Disruptoren wie Bisphenol A, Dioxine und Polybromierte Flammschutzmittel können die Ameloblasten-Aktivität während der Zahnschmelzbildung stören. Tiermodelle zeigen, dass sogar geringe Konzentrationen während des zweiten und dritten Trimenons ausreichen, um den Mineralsalzgehalt des Schmelzes dauerhaft zu reduzieren. Auch eine erhöhte Belastung durch Antibiotika während der ersten drei Lebensjahre korreliert laut skandinavischen Registerauswertungen mit einer höheren Inzidenz von MIH. Bakterielle und virale Infektionen (zum Beispiel schwere Atemwegsinfekte oder Windpocken) werden ebenfalls diskutiert, da sie Fieberphasen und Entzündungsmediatoren freisetzen, die den Calcium-Phosphat-Haushalt im Zahnbildungsareal stören. Unstrittig ist: Je mehr Risikofaktoren zusammentreffen, desto ausgeprägter zeigen sich die klinischen Defekte.

Ernährung und systemische Erkrankungen

Nahrungsbedingte Mineralstoffdefizite, allen voran ein langfristiger Calcium- oder Vitamin-D-Mangel, verschlechtern die Mineralisationsbedingungen. Frühgeborene, Kinder mit gastrointestinalen Malabsorptionsstörungen oder wiederholten Antibiotikatherapien gelten als besonders gefährdet. Des Weiteren zeigen Studien aus Italien, dass eine übermäßige Aufnahme phosphathaltiger Süßgetränke im Kindesalter zu einer relativen Hypocalcämie führen kann, wodurch die Schmelzreifung beeinträchtigt wird. Chronische Erkrankungen wie Asthma, atopische Dermatitis und Zöliakie stehen, vermutlich aufgrund immunologischer Belastung, in Verdacht, das Risiko zusätzlich zu erhöhen. Zwar ist kein einzelner Ernährungsfaktor ursächlich, doch eine kumulative Belastung aus Mikronährstoffmangel und systemischer Erkrankung verschiebt das Risiko stark nach oben.

Symptome und Diagnostik

Da Kreidezähne zu verschiedensten Symptombildern führen, orientiert sich die Diagnostik an einer detaillierten, mehrschrittigen Untersuchung:

- Schmelzflecken: Gelb-weiße bis braune Opazitäten, meistens klar begrenzt, häufig an den Kauflächen der ersten bleibenden Molaren.

- Überempfindlichkeit: Reaktionen auf kalte, warme, süße oder saure Lebensmittel, oft schon bei Berührung mit der Zahnbürste.

- Substanzabbrüche: Schnelles Abplatzen dünner Schmelzschichten bei alltäglicher Kau-Belastung, teilweise ohne Vorwarnschmerz.

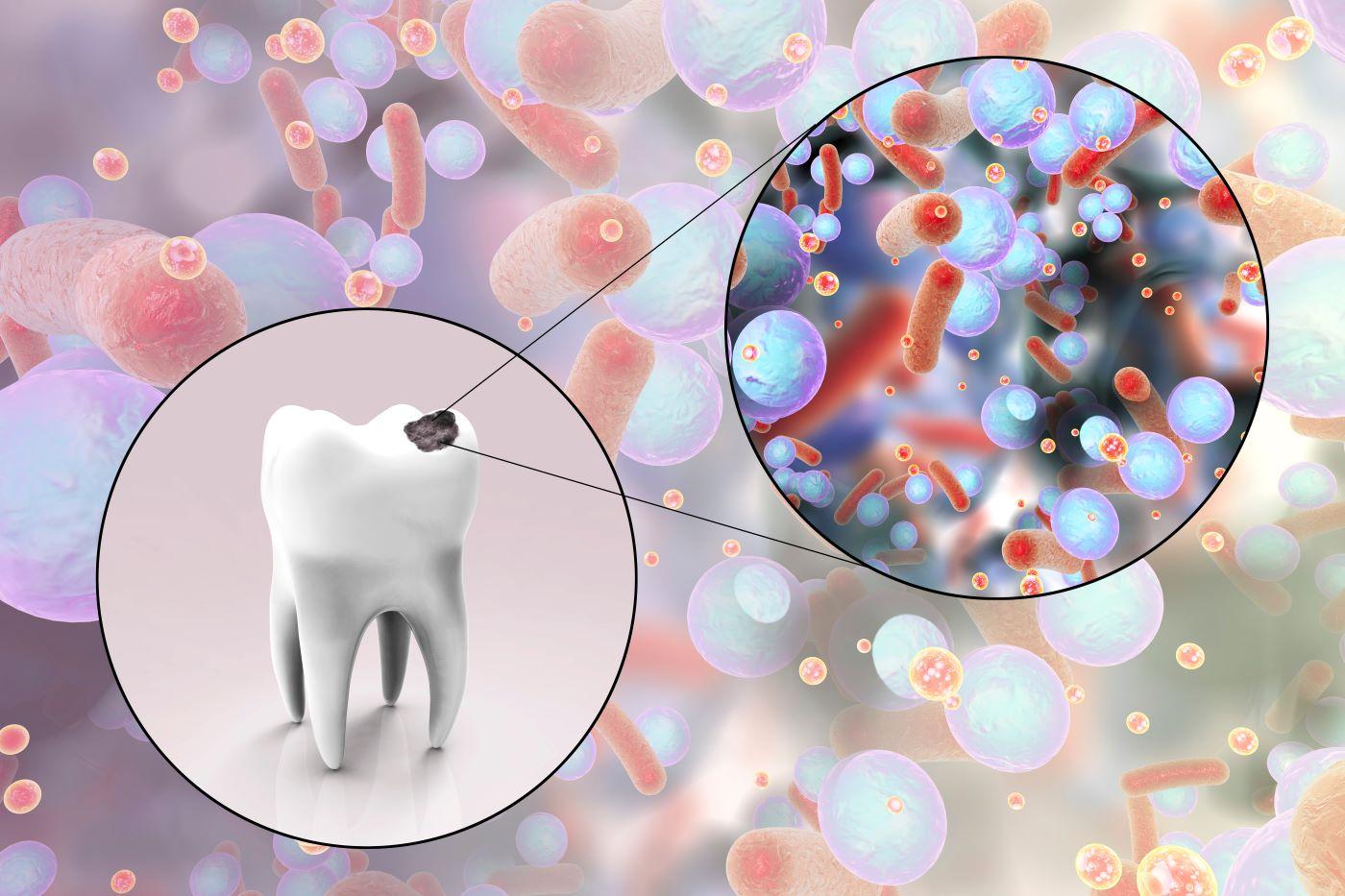

- Erhöhte Kariesanfälligkeit: Die poröse Struktur begünstigt bakterielle Besiedelung und erschwert die Mundhygiene, sodass Sekundärkaries rasch entsteht.

- Ästhetische Beeinträchtigung: Sichtbare Flecken an Schneidezähnen beeinträchtigen das Selbstbewusstsein, insbesondere bei Schulkindern.

Bei Verdacht erfolgt eine klinische Klassifikation nach Schweregrad (mild, moderat, schwer). Ergänzend nutzen Zahnärzte digitale Mikrokameraaufnahmen, transilluminale Lichtdiagnostik und – in schweren Fällen – röntgenologische Aufnahmen, um Tiefe und Ausbreitung der Demineralisation zu beurteilen. Eltern sollten Sensibilitäten und Farbveränderungen aktiv ansprechen, da frühe Intervention den Zahn langfristig stabilisiert.

Folgen unbehandelter Kreidezähne

Bleibt MIH unbehandelt, drohen vielfältige Komplikationen. Schmelzabbrüche führen rasch zur Freilegung des empfindlichen Dentins, was in ein Schmerz-Teufelskreis (Hypersensibilität → Putzvermeidung → Plaqueakkumulation → Karies) mündet. Aufgrund der Porosität schreitet kariöse Destruktion schneller voran als bei gesunden Zähnen, sodass endodontische Behandlungen schon bei Jugendlichen notwendig werden können. Hinzu kommen funktionelle Einschränkungen: Betroffene vermeiden häufig harte Kost, wodurch die Kaumuskulatur unterentwickelt bleibt. Nicht zu unterschätzen sind psychologische Folgen – sichtbare Flecken an Frontzähnen können Schulkindern peinlich sein und Mobbing begünstigen. Eine konsequente Behandlung verbessert daher nicht nur die orale Gesundheit, sondern auch die Lebensqualität.

Prävention von Kreidezähnen

Vorbeugende Maßnahmen setzen an den Hauptrisikofaktoren an. Der folgende Abschnitt erläutert zunächst, weshalb Prävention bereits während der Schwangerschaft beginnt und welche Rolle Mundhygiene, Ernährung und Zahnarztbesuche spielen.

- Ausgewogene Ernährung in der Schwangerschaft: Eine bedarfsgerechte Versorgung mit Calcium, Vitamin D, Vitamin A und Proteinen unterstützt den Aufbau des Zahnschmelzes des Fetus.

- Vermeidung endokriner Disruptoren: Reduzieren Sie den Kontakt mit weichmacherhaltigen Verpackungen und erhitzen Sie Babynahrung nicht in Plastikbehältern.

- Regelmäßige zahnärztliche Früherkennung: Kontrolluntersuchungen ab dem ersten Milchzahn ermöglichen die frühzeitige Diagnostik entwicklungsbedingter Schmelzstörungen.

- Fluoridprophylaxe: Eine altersgerechte Fluoridzufuhr (Tabletten oder Fluoridlacke) stärkt den Schmelz und reduziert die Kariesanfälligkeit hypomineralisierter Bereiche.

- Reduktion von Süßgetränken: Zuckerhaltige und phosphorsäurehaltige Getränke verschlechtern das Calcium-Phosphat-Gleichgewicht; Wasser und ungesüßte Tees sind zahnschonende Alternativen.

- Antibiotika nur nach klarer Indikation: Stimmen Sie Behandlungen eng mit Kinder- und Zahnärzten ab, um eine Überexposition in kritischen Entwicklungsphasen zu vermeiden.

- Konsistenzreiches Kauen: Richtiges Kauen fördert die Selbstreinigung der Zahnoberflächen und verbessert die Zahnentwicklung.

Wenn Eltern die genannten Empfehlungen konsequent umsetzen, lässt sich das Risiko ausgeprägter Kreidezähne signifikant senken. Dabei gilt: Konsistenz ist wichtiger als Perfektion. Selbst kleine, aber dauerhaft etablierte Veränderungen – etwa der Verzicht auf die abendliche Saftflasche – zeigen schon nach wenigen Monaten messbare Effekte auf die Mundgesundheit.

Behandlungsmöglichkeiten

Behandlungsstrategien richten sich nach Schweregrad, Alter des Kindes und vorhandener Schmerzsymptomatik.

- Remineralisation und Desensibilisierung: Lokale Fluorid- oder Hydroxylapatit-Lacke härten den Schmelz und reduzieren Überempfindlichkeit.

- Versiegelung: Bei milden Defekten schützen hochvisköse Komposite oder Glasionomerzemente die Kauflächen vor Abrieb und Karies.

- Minimalinvasive Füllung: Bei moderaten Substanzverlusten werden Defekte schonend mit lichthärtenden Kompositen restauriert.

- Teil- oder Vollkronen: Schwere Schmelzabbrüche erfordern teilweise die Überkronung mit Stahl- oder Keramikkronen, um die Restsubstanz zu stabilisieren.

- Extraktion und kieferorthopädische Lückenmanagement: Bei nicht erhaltungswürdigen Molaren kann eine Entfernung in Kombination mit einer kieferorthopädischen Steuerung der Zahnentwicklung die prognostisch bessere Option sein.

- Verhaltenstherapeutische Maßnahmen: Bei Angstpatienten helfen kindgerechte Desensibilisierung, Hypnose oder Lachgas, um die Compliance zu erhöhen.

Die Kombination individualisierter häuslicher Pflege mit professionellen Maßnahmen – von der Fluoridlack-Applikation bis zur Vollkrone – ermöglicht es, Funktion und Ästhetik selbst schwer geschädigter Zähne langfristig zu erhalten. Wichtig bleibt eine engmaschige Nachsorge alle drei bis sechs Monate, um Sekundärkaries oder Materialversagen frühzeitig zu erkennen.

Lebensqualität und psychologische Aspekte

Chronische Zahnschmerzen wirken sich unmittelbar auf Schlaf, Ernährung und schulische Leistungsfähigkeit aus. Betroffene berichten über Schamgefühle aufgrund sichtbarer Flecken an den Frontzähnen, was ihr Sozialverhalten beeinträchtigen kann. Eine 2023 publizierte Studie der Universität München zeigt, dass MIH-Patienten in der Altersgruppe der 8- bis 12-Jährigen ein signifikant höheres Risiko für soziale Ausgrenzung tragen als gesunde Kontrollgruppen. Frühzeitige ästhetische Korrekturen, eine kindgerechte Aufklärung und psychologische Unterstützung mindern diese Belastungen. Zahnärzte sollten daher nicht nur die klinische, sondern auch die emotionale Dimension im Blick behalten und eng mit Kinderpsychologen zusammenarbeiten, um negative Spiralen aus Schmerz, Angst und Vermeidungsverhalten zu durchbrechen.

Wichtige Informationen auf einen Blick

| Thema | Kernaussage |

|---|---|

| Schmelzdefekt | Poröse Struktur begünstigt Schmerz, Karies und Substanzverlust |

| Häufige Lokalisation | Erste bleibende Molaren und Schneidezähne |

| Hauptursachen | Multifaktoriell: Genetik, Umweltgifte, Ernährung, Erkrankungen |

| Prävention | Vitamin-D-reiche Ernährung, Fluorid, regelmäßige Kontrollen |

| Therapie | Von Remineralisation bis Vollkrone, abgestuft nach Schweregrad |

Fazit

Kreidezähne stellen die Zahnmedizin vor erhebliche Herausforderungen, doch dank wissenschaftlicher Fortschritte lassen sich Funktion, Ästhetik und Schmerzfreiheit heute in den meisten Fällen wiederherstellen. Entscheidend sind ein frühzeitiger Befund, eine individuelle Prävention und ein konsequentes, stufenweises Therapiekonzept. Eltern können durch vitamin- und mineralstoffreiche Ernährung, das Vermeiden endokriner Disruptoren und regelmäßige Zahnarztbesuche maßgeblich zur Reduktion des Risikos beitragen. Zahnärzte wiederum sichern den Langzeiterfolg mit engmaschiger Kontrolle, professioneller Fluoridierung und, bei Bedarf, hochwertigem restaurativem Zahnersatz. Wird MIH ganzheitlich behandelt, behalten betroffene Kinder ihre Zahnsubstanz und gewinnen an Lebensqualität – langfristig und nachhaltig.