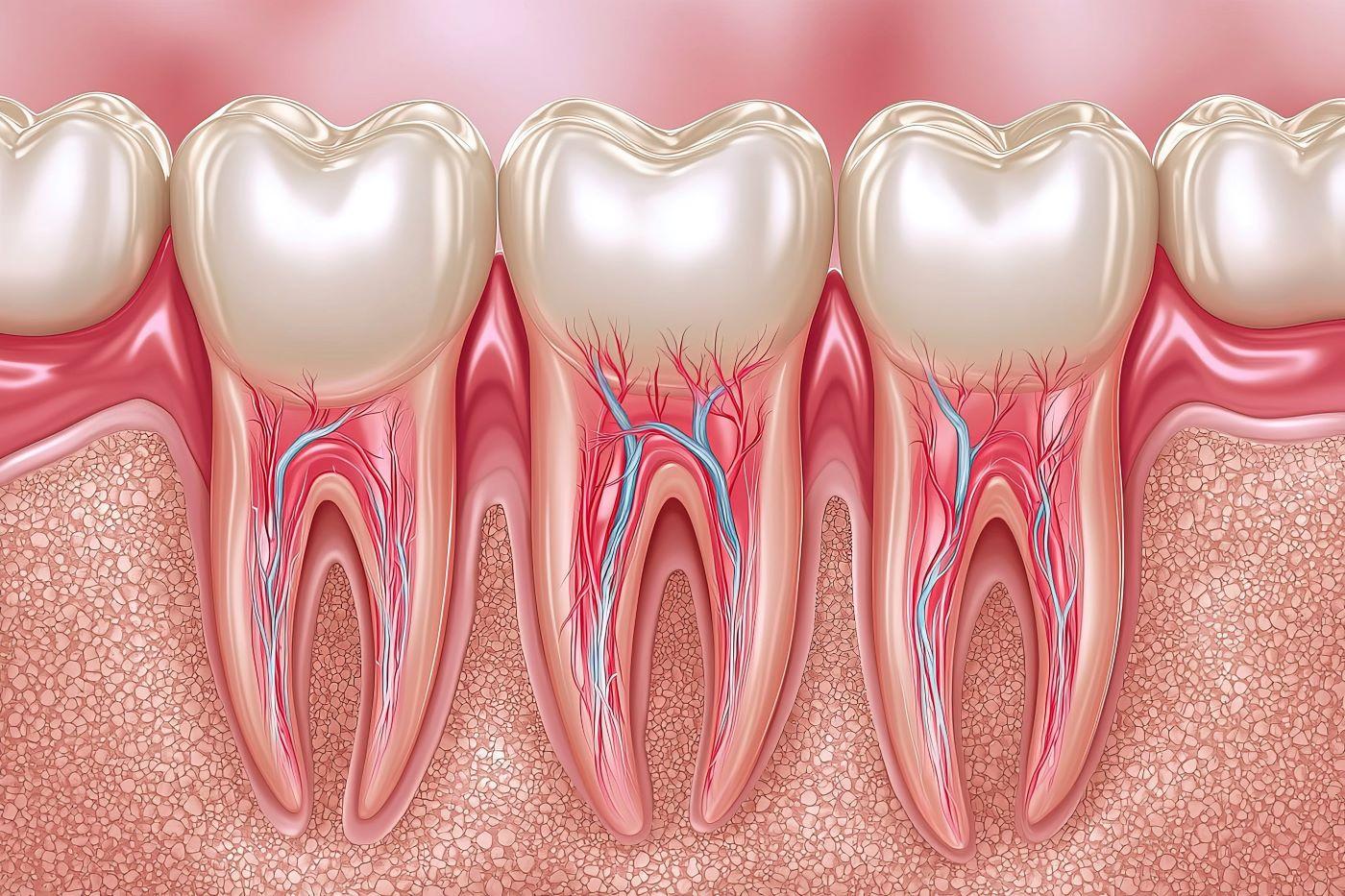

Zahnaufbau: Aufbau eines Zahnes

Zahnaufbau: Aufbau eines Zahnes

Was ist Okklusion in der Zahnmedizin?

Eine harmonische Verzahnung sorgt dafür, dass Kauflächen präzise ineinandergreifen, Muskeln effizient arbeiten und das Kiefergelenk ohne Überlastung bewegt wird. Okklusion in der Zahnmedizin beschreibt die gesamte Kontaktbeziehung zwischen Ober- und Unterkieferzähnen während statischer und dynamischer Bewegungen. Dabei spielen Zahnformen, Muskelzüge, Bandstrukturen und neuronale Steuermechanismen zusammen. Wenn diese Koordination gestört ist, können Schmerzen, Abnutzungen oder Funktionsverlust auftreten. Wer die Prozesse versteht, erkennt frühzeitig Risiken, optimiert Behandlungsstrategien und bewahrt langfristig orale Gesundheit sowie Lebensqualität.

Grundlagen der Okklusion in der Zahnmedizin

Unter Okklusion wird nicht nur das reine Aufeinandertreffen der Zahnreihen verstanden, sondern auch die exakte Bisslage, die komplexe Artikulation und die Steuerung durch das zentrale Nervensystem. Okklusion in der Zahnmedizin verfolgt das Ziel, reibungslose Bewegungsabläufe zu ermöglichen, Kräfte physiologisch zu verteilen und das Kiefergelenk vor Überlastung zu schützen. Diese Grundlage schafft die Voraussetzung für präzise Restaurationsplanung, kieferorthopädische Korrekturen und prophylaktische Maßnahmen.

Eine ausgewogene Okklusion erfüllt mehrere Aufgaben, die weit über das reine Kauen hinausgehen. Jeder einzelne Punkt trägt zur Stabilität des oralen Systems bei und verhindert langfristige Schäden an Hart- und Weichgeweben.

- Kaufunktion: gleichmäßige Zerkleinerung der Nahrung, effiziente Kraftübertragung.

- Phonation: klare Lautbildung durch korrekte Zungen- und Lippenführung.

- Ästhetik: harmonische Zahnreihen stützen Lippen und Gesichtsmuskulatur.

- Parodontale Stabilität: balancierte Kräfte schützen Zahnhalteapparat vor Traumata.

- Schutz des Kiefergelenks: zentrische Kondylenposition verhindert Fehlbelastungen.

Werden diese Funktionen eingehalten, bleibt das stomatognathe System belastbar. Kommt es jedoch zu Abweichungen, entstehen sogenannte Okklusionsstörungen, die ein frühzeitiges diagnostisches Eingreifen erfordern.

Anatomische und funktionelle Aspekte

Die Verzahnung entsteht durch ein Zusammenspiel aus Hartgewebe und Weichteilstrukturen. Kauflächen besitzen Höcker, Fissuren und Kontaktpunkte, die präzise aufeinander abgestimmt sind. Der Kieferapparat wird von kräftigen Muskeln wie Musculus masseter und Musculus temporalis bewegt, während Bänder den Kondylenraum sichern. Rezeptoren im Parodontium leiten Druckinformationen an das sensorische Nervensystem weiter, wodurch Schutzreflexe ausgelöst werden. Okklusion in der Zahnmedizin erfasst diese biomechanischen, neuromuskulären und sensorischen Komponenten in ihrer Gesamtheit.

Arten der Okklusion – von Ideal bis Fehlstellung

Die Einteilung hilft, Behandlungsziele klar zu definieren und Therapieumfänge zu planen. Im klinischen Alltag werden folgende Hauptformen unterschieden:

Um pathologische Entwicklungen sicher zu erkennen, dienen definierte Kategorien. Jede Form weist charakteristische Merkmale auf, die therapeutische Schritte leiten.

- Normale Okklusion: zentrale Kondylenposition, gleichmäßige Kontaktverteilung, keine Muskelverspannungen.

- Physiologische Varianten: geringfügige Abweichungen ohne funktionelle Einschränkungen – individuelle Adaptationen.

- Fehlokklusion (Malokklusion): Kreuzbiss, Tiefbiss, offener Biss oder Angle-Klassen II und III.

- Traumatische Okklusion: einzelne Frühkontakte oder interkondylärer Versatz verursachen Überbelastung.

- Posttherapeutische Okklusion: neues Bissmuster nach Prothetik, Implantologie oder KFO-Behandlung.

Frühzeitige Korrekturen helfen, Kompensationsmuster im Muskel- und Gelenksystem zu vermeiden. Komplexe Fälle profitieren von interdisziplinärer Zusammenarbeit und digitaler Bissregistrierung.

Diagnostik und Analyseverfahren

Eine exakte Analyse ist Grundlage jeder Intervention. Visuelle Inspektion wird durch taktile Prüfung, Okklusionsfolien und Bite-Checker ergänzt. Digitale Verfahren wie 3D-Intraoralscanner ermöglichen dynamische Kontaktanalysen. Okklusion in der Zahnmedizin nutzt zudem Funktionsdiagnostik wie axiographische Registrate, Elektromyografie und Magnetresonanztomografie des Kiefergelenks. Zusammen liefern diese Verfahren präzise Daten, anhand derer optimale Bisslagen definiert werden.

Therapieformen: Konservativ bis chirurgisch

Interventionen richten sich nach Schweregrad, Ursache und Patientenwunsch. Die Bandbreite reicht von minimalinvasiven Einschleifmaßnahmen bis zu komplexen chirurgisch unterstützen Protokollen.

- Okklusionsschienen: Entlasten Muskulatur, stabilisieren Kiefergelenk, dienen als diagnostisches Hilfsmittel.

- Einschleiftherapie: selektives Entfernen minimaler Zahnsubstanz, um Frühkontakte zu eliminieren.

- Kieferorthopädie: Zahn- und Kieferstellungskorrekturen durch Brackets, Aligner oder funktionskieferorthopädische Geräte.

- Prothetische Rekonstruktion: Kronen, Brücken oder Implantatsuprastrukturen stellen Bisshöhe und Kontaktpunkte wieder her.

- Orthognathe Chirurgie: Verlagerungsosteotomien bei skelettalen Diskrepanzen.

Eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung funktioneller Parameter minimiert Rezidive. Begleitende Physiotherapie stärkt Muskulatur und fördert Neuromodulation.

Okklusion in der Kinder- und Jugendzahnheilkunde

Wachstum bietet Chancen zur gelenkschonenden Korrektur. Frühfunktionen wie Stillen, Zungenruhelage und Nasenatmung beeinflussen die spätere Okklusion in der Zahnmedizin. KFO-Frühbehandlung mit Myobrace-Systemen oder aktiven Platten steuert Kieferentwicklung. Screening-Programme identifizieren Dysfunktionen, bevor sie manifest werden. Eltern profitieren von Aufklärung über Schnullergebrauch, Mundatmung und Parafunktionen.

Interdisziplinäre Aspekte und ganzheitliche Betrachtung

Okklusionsprobleme wirken sich oft systemisch aus. Muskuloskelettale Dysbalancen lösen Kopf- und Nackenschmerzen aus. Zusammenarbeit mit Orthopädie, Physiotherapie und HNO erhöht Therapieerfolg. Okklusion in der Zahnmedizin lässt sich nicht isoliert betrachten, sondern als Teil eines bio-psycho-sozialen Netzwerks. Stressmanagement und Schienentherapie reduzieren Press- und Knirschaktivitäten, während Manualtherapie Kiefergelenkbewegungen optimiert.

Prävention und Patientenaufklärung

Prophylaxe beginnt mit regelmäßigen Kontrollen. Zahnärzte instruieren über ideale Putztechnik, Fissurenversiegelung und Fluoridierung. Aufklärung über Kaugewohnheiten, Piercings oder exzessiven Kaugummikonsum verhindert einseitige Belastungen. Digitale Aufklärungstools visualisieren Kontaktmuster, was Compliance erhöht. Eine stabile Okklusion in der Zahnmedizin entlastet Zahnhalteapparat und Gelenkstrukturen langfristig.

Aktuelle Forschung und Zukunftstrends

Digitale Okklusionsanalyse nutzt künstliche Intelligenz, um Kontaktmuster in Echtzeit zu evaluieren. CAD/CAM-gestützte Okklusionsschienen werden additive gefertigt und passgenau angepasst. Biomimetische Restaurationsmaterialien imitieren natürliche Abrasionsmuster. Prognostische Algorithmen sagen Fehlbelastungen voraus, bevor Symptome auftreten. Die Forschung konzentriert sich darauf, Okklusion in der Zahnmedizin präventiv statt kurativ zu steuern.

Überblick wichtiger Parameter der Okklusion

| Parameter | Klinische Relevanz |

|---|---|

| Zentrische Kondylenposition | Schützt Kiefergelenk vor Kompression und fördert gleichmäßige Lastverteilung |

| Bisshöhe (Vertikale Dimension) | Bewahrt Gesichtsprofil, beugt Überbiss oder Gelenkhintersitzung vor |

| Höckerführungen | Lenken Mahlbewegungen, senken Fraktur- und Abrasionsrisiko |

| Frontzahnführung | Entkoppelt Seitenzähne, mindert Lateralkräfte |

| Okklusionskurven (Spee, Wilson) | Ermöglichen harmonische Lateral- und Protrusionsbewegungen |

Fazit

Eine stabile Okklusion erhält Kaufunktion, Ästhetik und Gelenkgesundheit. Diagnosemethoden kombinieren traditionelle Bissregistrate mit digitalen Scans, um Präzision zu steigern. Therapie reicht von Schienen bis Chirurgie, stets abgestimmt auf individuelle Faktoren. Interdisziplinäre Zusammenarbeit sichert nachhaltige Ergebnisse, während Prävention und Patientenaufklärung Fehlbelastungen minimieren. Fortschritte in Digitalisierung und Materialforschung ermöglichen frühzeitige Vorhersagen und personalisierte Interventionen. Wer die Prinzipien von Okklusion in der Zahnmedizin beachtet, schafft die Basis für langfristige orale und allgemeine Gesundheit.