Zahn reagiert auf Klopftest – Signale früh erkennen

Zahn reagiert auf Klopftest – Signale früh erkennen

Wie entsteht Karies? Ursachen einfach erklärt

Wie entsteht Karies? Der Abbauzucker aus alltäglichen Speisen trifft auf bakterielle Plaque, Säuren entziehen dem Zahnschmelz Mineralien – erst mikroskopisch, dann sichtbar. Wer die Prozesse kennt, erkennt Risiken rechtzeitig und kann gezielt gegensteuern.

Definition und Überblick

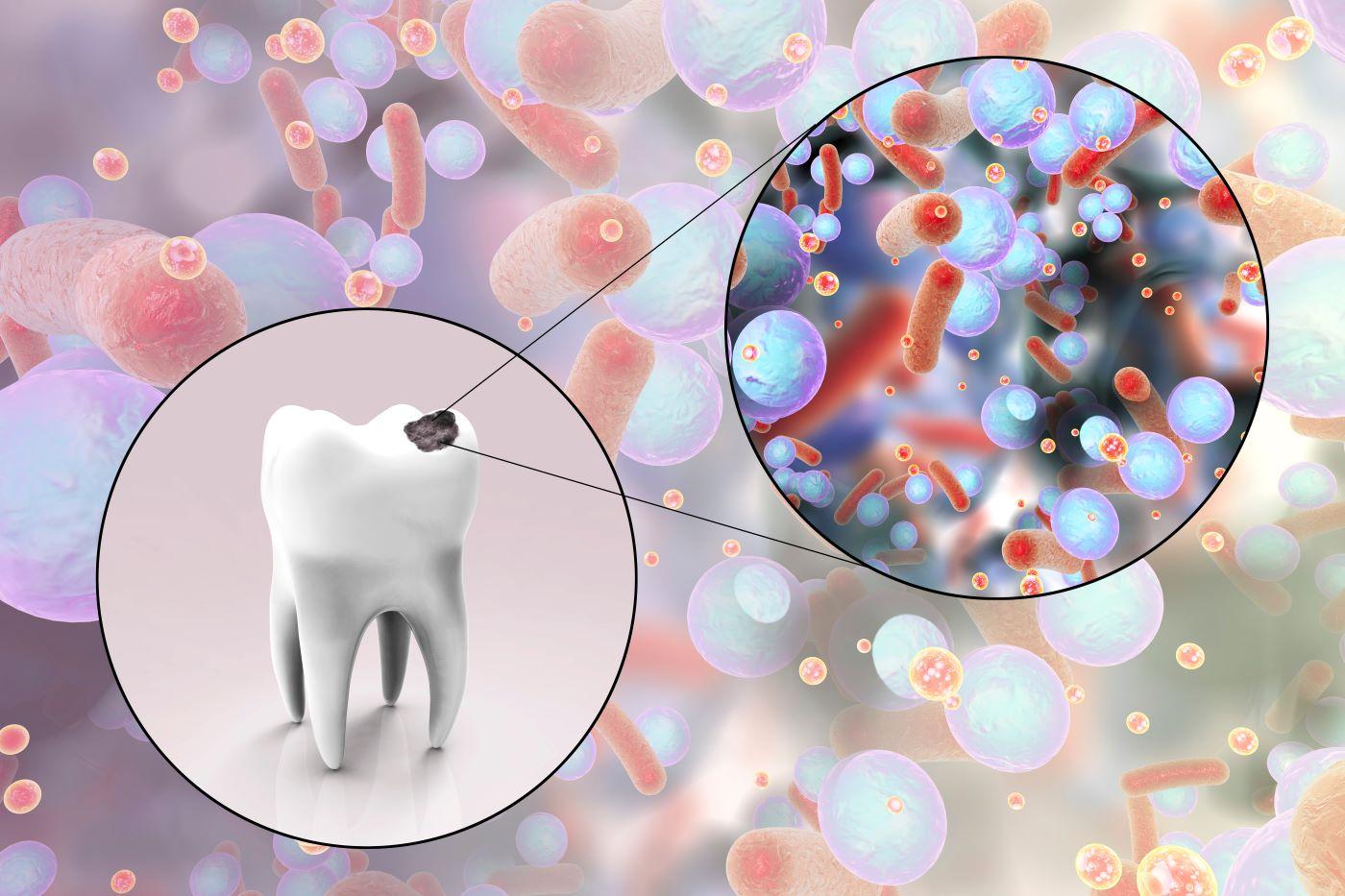

Karies ist eine chronische, multifaktorielle Erkrankung, die Zahnhartgewebe durch säureinduzierte Demineralisation irreversibel schädigt. Entscheidend ist nicht ein einzelnes Lebensmittel, sondern das Zusammenspiel von Zuckerzufuhr, bakterieller Plaque, Säureproduktion und unzureichender Remineralisierung. Die Frage „wie entsteht Karies“ lässt sich deshalb nur beantworten, wenn man alle Faktoren betrachtet, die abgepuffert oder verstärkt werden können. Die Erkrankung verläuft in Phasen: zunächst entstehen poröse Läsionen im Schmelz, später folgen Kavitäten im Dentin, schließlich kann das entzündete Pulpengewebe bis zum Zahnverlust führen.

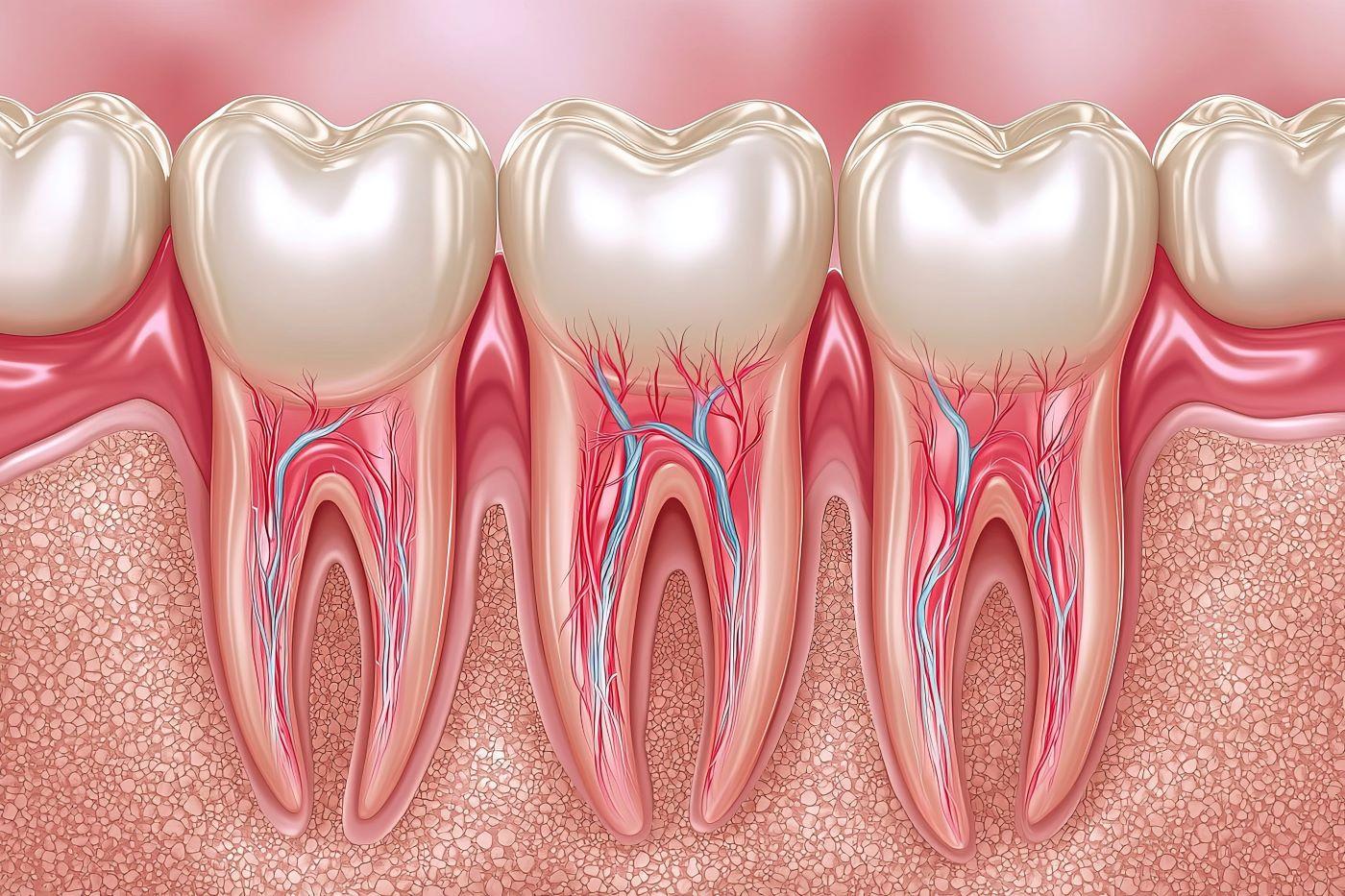

Biologische Grundlagen: Zahnhartsubstanz und orale Flora

Der Zahnschmelz besteht zu rund 97 % aus mineralischem Hydroxylapatit. Streptococcus mutans, Lactobacillus-Arten und weitere Keime besiedeln die glatte Oberfläche bereits Minuten nach dem Putzen und bilden eine bakterielle Matrix. Diese Biofilm‐Struktur schützt die Mikroben, erschwert mechanische Entfernung und punktiert den Schmelz mit organischen Säuren aus Zuckerstoffwechsel. Speichelfluss, dessen pH-Wert und Pufferkapazität entscheiden darüber, wie schnell Säuren neutralisiert werden und ob Remineralisationsionen (Kalzium, Phosphat, Fluorid) zurückkehren. Sinkt der Speichelfluss – etwa durch Medikamente oder nächtliche Mundatmung – bleibt der pH unter 5,5; Enamelkritisch beginnt Demineralisation innerhalb von Minuten. Das natürliche Gleichgewicht zwischen Angreifern und Reparaturmechanismen verlagert sich: Karies entsteht, sobald die Demineralisationsphase häufiger und länger andauert als die Remineralisationsphase.

Wie entsteht Karies Schritt für Schritt?

Plaquebildung

Pellikelproteine der Speichelpflasterung haften binnen Sekunden an sauberen Zahnoberflächen. Bakterielle Adhäsine heften sich daran und leiten die Anlagerung weiterer Keime ein. Innerhalb weniger Stunden bildet sich ein dichtes Netz aus Mikroben, Polysacchariden und Wasserspeichern, das Zucker rasch ins Biofilminnere leitet.

Säureangriff

In Plaque fermentieren Bakterien niedermolekulare Kohlenhydrate zu Milchsäure und anderen organischen Säuren. Wie entsteht Karies genau? Sinkt der pH-Wert an der Zahnoberfläche unter den kritischen Wert, lösen sich Kalzium- und Phosphationen aus dem Hydroxylapatit – die Demineralisation beginnt.

Demineralisierung

Gelöste Mineralien diffundieren aus dem Porenraum. Sichtbar wird vorerst nur ein kreidig-weißer Fleck. Halten die Säureattacken an, erweitern sich die Porenkanäle, der Schmelz verliert Stabilität und bricht ein. Die Läsion hat jetzt eine deutliche klinische Kontur.

Kavitationsphase

Durch den entstandenen Hohlraum können Bakterien direkt ins Dentin eindringen. Dort sind die Tubuli größer, der organische Anteil höher, und die Vermehrung erfolgt rascher. Schmerzen treten auf, sobald die Pulpa erreicht oder vom Entzündungsmediator Histamin sensibilisiert wird.

Risikofaktoren im Alltag

Zahlreiche Alltagsgewohnheiten beeinflussen, wie schnell Karies entsteht. Die folgenden Punkte erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Demineralisationsphasen überwiegen. Anschließend wird erläutert, weshalb die Kombination mehrerer Faktoren besonders kritisch ist.

- Frequente Zuckerzufuhr – jedes Naschen startet einen neuen Säurezyklus, egal ob die Menge gering ist.

- Säurehaltige Getränke – Softdrinks, Fruchtsäfte und Energy-Drinks senken den pH bereits von sich aus.

- Mundtrockenheit – Medikamente, Stress oder Antihistaminika reduzieren Speichelfluss und Puffereffekt.

- Fehlstellungen & Retentionszonen – eng stehende Zähne erschweren Plaqueentfernung mechanisch.

- Ungünstige Putztechnik – horizontales Schrubben lässt Fissuren unangetastet und verletzt Gingiva.

- Genetische Faktoren – Schmelzmorphologie, Speichelzusammensetzung und Immunabwehr variieren.

- Systemische Erkrankungen – Diabetes, Essstörungen oder Reflux erhöhen Säurebelastung und mindern Abwehr.

Risikofaktoren addieren sich nicht linear, sondern potenzieren einander. Wer häufig säurehaltige Drinks konsumiert und selten putzt, erlebt längere pH-Abfälle. Gleichzeitig wird neue Plaque schneller gebildet, weil Zucker im Biofilm verbleibt. Darum ist es entscheidend, mehrere Stellschrauben gleichzeitig zu optimieren, statt sich allein auf das Ritual des Zähneputzens zu verlassen.

Schutzmechanismen und Prävention

Gesunder Zahnschmelz bleibt stabil, wenn Schutzmechanismen stärker wirken als angreifende Säuren. Die nachfolgende Liste zeigt, welche Maßnahmen wissenschaftlich belegt den pH stabilisieren, Remineralisation fördern und das mikrobielle Gleichgewicht in Richtung Gesundheit verschieben.

- Fluoridanwendung – Zahnpasten ab 1.000 ppm und professionelle Lacke bilden Fluorapatit und härten Schmelz.

- Zuckerreduktion – weniger als 10 % der Gesamtenergie aus freien Zuckern halbiert das Kariesrisiko.

- Speichelstimulation – zuckerfreie Kaugummis regen Fluss und Puffer an, liefern Kalziumphosphate.

- Interdentalpflege – Zahnseide und Interdentalbürsten entfernen Plaque in Approximalräumen.

- Fissurenversiegelung – lichthärtende Kompositschichten schützen kariesanfällige Grübchen.

- Regelmäßige Kontrolle – halbjährliche Untersuchungen entdecken Initialläsionen frühzeitig.

Die effektivste Prävention kombiniert verhaltensbezogene Maßnahmen (Zuckerreduktion, korrekte Putztechnik) mit professioneller Unterstützung (Fissurenversiegelung, Fluoridierung). So entsteht ein Schutzschild, das weitgehend verhindert, dass kritischer pH und langanhaltende Plaque zusammentreffen. Wer das Prinzip versteht, erkennt: Wie entsteht Karies? Fast immer dort, wo Schutzfaktoren abgeschwächt oder ignoriert werden.

Früherkennung und Diagnostik

Initialkaries lässt sich oft remineralisieren, wenn sie rechtzeitig erkannt wird. Zahnärztliche Praxissoftware listet Plaqueindex, Fluoridstatus und Läsionsgröße, um Therapien – von reinem Monitoring bis hin zu minimalinvasiver Füllung – präzise zu planen. Methoden wie Laserfluoreszenzmessung (DIAGNOdent) oder FOTI (Faseroptische Transillumination) identifizieren subklinische Läsionen, ehe sie radiologisch sichtbar werden. Intraorale Kameras verdeutlichen Patientinnen und Patienten den Fortschritt oder Rückgang weißer Flecken. Wie entsteht Karies wird hier greifbar: Alle Werkzeuge zeigen Säuren, Plaque und Mineralverluste auf, lange bevor Schmerzen auftreten. Eine therapeutische Remineralisation mit hochkonzentriertem Fluoridgel kann den Prozess stoppen, wenn kein Kavitätsdurchbruch vorliegt.

Kontroversen und aktuelle Forschung

Die Forschung untersucht, warum trotz guter Fluoridversorgung Karies weiter verbreitet bleibt. Ein Schwerpunkt liegt auf der Mundmikrobiom‐Diversität: Reduziert sich die Artenvielfalt, dominieren säuretolerante Keime. Probiotische Lutschtabletten mit Lactobacillus reuteri oder Streptococcus salivarius sollen das Gleichgewicht wiederherstellen. Weitere Ansätze sind Impfstoffe gegen S. mutans, bei denen Antikörper Adhäsine blockieren, sowie Calcium‐Phosphat‐Nanopartikel, die Schmelzporen verschließen. Diskussionen betreffen auch Xylit: Studien deuten auf eine pH-Pufferung hin, doch die klinische Relevanz variiert. Ressourcenschonende Zahnmedizin setzt auf minimalinvasive „Carious Tissue Removal“, bei der nur infiziertes, aber nicht infizierbares Dentin entfernt wird. Alle Ansätze zielen letztlich darauf ab, die dynamische Balance zugunsten der Remineralisation zu verschieben – unabhängig davon, wie Karies entsteht.

Kompakte Faktenübersicht

| Aspekt | Kernaussage |

|---|---|

| Ursache | Bakterielle Plaque fermentiert Zucker zu Säuren, die Mineralien aus dem Schmelz lösen. |

| Kritischer pH | Unter 5,5 beginnt Demineralisation; unter 4,5 beschleunigt sie. |

| Schlüsselbakterien | S. mutans, Lactobacillus, Bifidobacterium dentium |

| Schutzfaktoren | Fluorid, Speichelpuffer, Kalzium- und Phosphationen, gute Mundhygiene |

| Prävention | Zuckerfrequenz senken, fluoridhaltige Zahnpaste, Interdentalreinigung, Fissurenversiegelung |

| Früherkennung | Laserfluoreszenz, Transillumination, Bite-Wing-Röntgen |

Fazit

Karies entwickelt sich erst dann, wenn der Säureangriff den natürlichen Reparaturmechanismen die Zeit stiehlt. Zucker + Plaque + Säure + Zeit = Karies – diese Formel fasst zusammen, worauf es ankommt. Wer Zuckerfrequenz reduziert, Plaque konsequent entfernt und Fluorid nutzt, verschiebt das Gleichgewicht zugunsten der Remineralisation. So lässt sich nicht nur der Fortschritt bestehender Läsionen bremsen, sondern die Entstehung neuer Schäden verhindern. Verständnis der wie entsteht Karies-Mechanismen fördert Eigenverantwortung und macht deutlich, dass schon kleine, konsistente Änderungen im Alltag messbare Unterschiede für die Zahngesundheit bewirken.