Toter Zahn entzündet: Symptome und Behandlung

Toter Zahn entzündet: Symptome und Behandlung

Zahn reagiert auf Klopftest – Signale früh erkennen

Zahn reagiert auf Klopftest – sobald der behandelnde Zahnarzt leichte Perkussion anwendet und der Patient eine spontane Schmerzreaktion zeigt, besteht akuter Handlungsbedarf. Häufig signalisiert das Abklopfen eine Entzündung der Pulpa oder des Zahnhalteapparats. Eine frühzeitige, strukturierte Diagnose schützt vor Komplikationen und erhält die Zahnsubstanz.

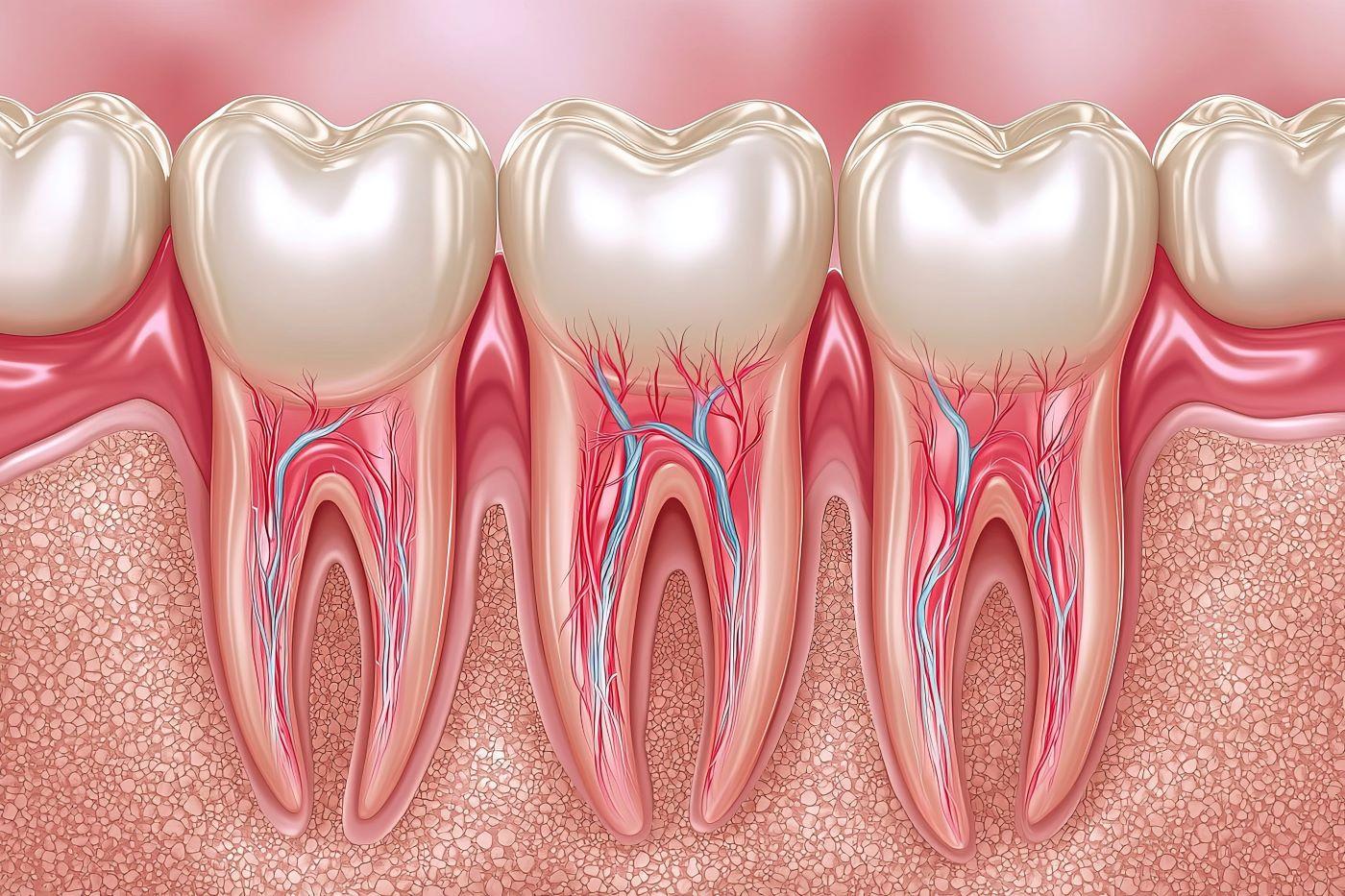

Ursachen und physiologische Grundlagen

Die häufigste Ursache, wenn ein Zahn reagiert auf Klopftest, ist eine bakterielle Infektion, die sich vom Zahnschmelz über das Dentin bis in die Pulpa ausbreitet. Dabei setzt das Gewebe Entzündungsmediatoren wie Prostaglandine und Histamin frei, welche die Nozizeptoren im parodontalen Ligament sensibilisieren. Der so entstehende Druck im geschlossenen Pulpenraum fördert eine Hyperalgesie: Schon geringe mechanische Reize werden als stark schmerzhaft empfunden. Zusätzlich führt die Entzündung zur Gefäßdilatation, wodurch sich der intrapulpale Druck weiter erhöht. Wird nicht rechtzeitig interveniert, schreitet der Prozess zur Nekrose fort.

Eine Zahn reagiert auf Klopftest-Empfindlichkeit kann aber auch traumatische Ursachen haben. Okklusale Frühkontakte, Knirschen oder eine insuffiziente Füllung erzeugen punktuelle Überbelastungen, die zu Mikrofrakturen im Dentin führen und das parodontale Ligament reizen. Auch thermische Schocks durch exzessiven Konsum stark gekühlter Lebensmittel oder zu heißer Getränke begünstigen Rissbildungen in älteren Restaurationen. Die Summe dieser Faktoren erklärt, weshalb die Schmerzantwort individuell variiert.

Relevanz des Klopftests in der modernen Zahnmedizin

Der Klopftest zählt zu den ältesten Diagnosemethoden, bleibt jedoch trotz digitaler Bildgebung relevant. Sein Vorteil liegt in der sofortigen Rückmeldung über den Zustand des Zahnhalteapparats. Ein klar resonierender Klang mit fehlender Schmerzempfindung weist auf intakte Strukturen hin, während ein dumpfes Geräusch und eine akute Schmerzreaktion meist pathologische Veränderungen anzeigen. Darüber hinaus differenziert die Richtung des Schlags: Vertikale Perkussion betont apikal gelegene Prozesse; horizontale Schläge decken parodontale Läsionen auf. Obwohl der Test allein keine definitive Diagnose liefert, stellt er den ersten Schritt im Entscheidungsbaum dar und lenkt den Blick auf die betroffene Region, bevor aufwendige Verfahren wie CBCT zum Einsatz kommen.

Häufige Krankheitsbilder hinter der Schmerzreaktion

Wenn ein Zahn reagiert auf Klopftest, kommen mehrere Pathologien infrage. Im klinischen Alltag dominieren drei Hauptbilder:

- Erstens die reversible Pulpitis, ausgelöst durch initiale Karies. Obwohl das Gewebe entzündet ist, bleibt es vital, und die Entfernung der Ursache kann eine Heilung herbeiführen.

- Zweitens die irreversible Pulpitis, bei der das Pulpengewebe bereits irreversibel geschädigt ist und eine Wurzelkanalbehandlung zwingend notwendig wird.

- Drittens die symptomatische apikale Parodontitis, erkennbar an Druckschmerz, Schwellung und gelegentlichen Sensibilitätsausfällen.

Frakturen, traumatische Okklusionen oder periapikale Abszesse ergänzen die Liste. Entscheidend ist, dass jede dieser Erkrankungen ein unterschiedliches therapeutisches Vorgehen erfordert, obwohl das initiale Symptom identisch sein kann.

Schritt-für-Schritt-Diagnostik

Um Fehldiagnosen auszuschließen, empfiehlt sich ein strenger Untersuchungsablauf. Die Reihenfolge erhöht nicht nur die Diagnosesicherheit, sondern minimiert auch Patientendiskomfort. Vor der eigentlichen Untersuchung erfolgt eine Anamnese, die genaue Schmerzcharakteristik, Dauer und Auslöser erfasst – wichtig, weil Patienten gelegentlich diffuse Angaben machen. Anschließend folgt eine visuelle Inspektion auf Füllungsränder, Dislokationen oder Verfärbungen. Erst dann wird der Klopftest durchgeführt, zuerst horizontal, danach vertikal sowie im Seitenvergleich. Reagiert ein Zahn reagiert auf Klopftest signifikant stärker als seine Nachbarn, ist der Befund positiv. Zusätzliche Vitalitätstests – kalter CO2-Spray und elektrischer Pulpatest – quantifizieren den Nervstatus. Röntgenaufnahmen runden die Diagnose ab und decken osteolytische Läsionen, frakturierte Wurzelflächen oder Hinweise auf chronische Infektionen auf.

Ergänzende Untersuchungsmethoden

Allein das Ergebnis „Zahn reagiert auf Klopftest“ reicht nicht, um eine Therapie festzulegen. Je nach Befund kommen folgende Verfahren zum Einsatz:

- Thermische Tests: Kalt- und Heißstimuli differenzieren reversible von irreversibler Pulpitis.

- Elektrische Pulpatestung: Liefert objektive Schwellenwerte, wann die Pulpa anspricht.

- Laser-Doppler-Flowmetrie: Misst die Blutströmung in der Pulpa und ist weniger schmerzhaft.

- Pulsoximetrie: Überwacht die Sauerstoffsättigung in Pulpageweben bei vitalen Zähnen.

- Transillumination: Macht Risse und Frakturlinien in Echtzeit sichtbar.

- Digitale Volumentomographie: Hochauflösende 3D-Darstellung der periapikalen Strukturen.

Jedes Verfahren hat eigene Stärken. Die Kombination aus mindestens zwei Tests steigert die Präzision deutlich und reduziert das Risiko einer Über- oder Unterbehandlung.

Präventive Maßnahmen

Obwohl moderne Therapien effektiv sind, bleibt Prävention die beste Strategie. Ein Zahn reagiert auf Klopftest häufig erst, wenn bereits strukturelle Schäden vorliegen. Daher lohnt ein präventiver Ansatz, der sowohl häusliche Pflege als auch professionelle Maßnahmen integriert.

Die nachfolgenden Punkte beschreiben ein umfassendes Präventionsprogramm, das kariogene Bakterien kontrolliert, okklusale Traumata verhindert und die Pulpa langfristig schützt. Sie basieren auf aktuellen Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung und berücksichtigen neue Erkenntnisse zur oralen Mikrobiommodulation.

- Zweimal täglich fluoridhaltige Zahnpasta (≥ 1.500 ppm) unterstützt die Remineralisation.

- Zahnseide oder Interdentalbürsten entfernen Plaque in Approximalräumen.

- Regelmäßige professionelle Zahnreinigung reduziert pathogene Biofilme um bis zu 90 %.

- Aufbissschienen verhindern nächtliches Bruxismus-bedingtes Trauma an den Zahnhälsen.

- Zucker- und säurereduzierte Ernährung minimiert Demineralisationsphasen im Speichel.

- Mindestens halbjährliche Kontrollen decken Mikrorisse oder Randspalten auf.

- Stressmanagement-Programme senken die Kaupressung und beugen Überlastung vor.

- Fluoridlacke oder Hydroxylapatit-Lotionen stärken den Schmelz bei Risikopatienten.

- Kariesinfiltration stoppt initiale Läsionen ohne Bohrer und erhält Zahnsubstanz.

Die konsequente Umsetzung dieser Maßnahmen reduziert nicht nur das Risiko für Karies und Parodontitis, sondern mindert auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zahn reagiert auf Klopftest. Vor allem Patienten mit restaurativen Versorgungen profitieren von einer dichten Bakterienkontrolle, weil Randspalten und Spaltkorrosion das Entzündungspotenzial steigern.

Selbstbeobachtung und Zeitpunkt der Vorstellung

Nicht jeder Schmerz erfordert sofortige Notfallversorgung. Dennoch definiert die Fachliteratur klare Indikatoren, wann eine professionelle Untersuchung unumgänglich wird. Bleibt eine Zahn reagiert auf Klopftest-Empfindlichkeit länger als 24 Stunden bestehen oder verschlimmert sich, liegt ein pathologischer Prozess nahe. Weitere Alarmzeichen sind Schwellungen, anhaltender Spontanschmerz in liegender Position, Fieber oder Lymphknotenschwellung. Ein pulsierender Schmerz, der mit Herzschlag synchronisiert ist, weist häufig auf einen eingeschlossenen Abszess hin. Auch ein plötzlicher Wegfall jeglicher Sensibilität – der „Silent Nerve Loss“ – signalisiert, dass die Pulpa bereits devital ist und dringend endodontisch behandelt werden muss.

Therapiespektrum bei positiver Reaktion

Ist der Befund eindeutig, richtet sich die Therapie nach dem Erkrankungsstadium. Die folgende Liste zeigt gängige Optionen geordnet nach Schweregrad.

Jede Intervention zielt darauf ab, die Entzündung einzudämmen, den Schmerz zu beseitigen und Funktion sowie Ästhetik dauerhaft wiederherzustellen. Wichtig ist, dass der Therapieweg individuell angepasst wird: Alter des Patienten, allgemeiner Gesundheitszustand und Anspruch an Ästhetik beeinflussen die Entscheidung.

- Kariesexkavation und Kompositfüllung: Bei reversibler Pulpitis genügt häufig das Entfernen kariösen Gewebes, gefolgt von einer adhäsiven Restauration.

- Kalksilikatbasierte Überkappung: Direkte oder indirekte Überkappung mit MTA oder Biodentin erhält die Vitalität, sofern der Defekt unter 0,5 mm liegt.

- Wurzelkanalbehandlung: Bei irreversibler Pulpitis oder devitaler Pulpa erfolgt eine vollständige chemo-mechanische Aufbereitung, gefolgt von thermoplastischer Obturation.

- Endodontische Revision: Bei persistierender apikaler Parodontitis nach Erstbehandlung wird das Wurzelkanalsystem erneut aufbereitet und desinfiziert.

- Apikale Chirurgie: Retrograde Wurzelfüllung und Resektion der Wurzelspitze bei therapieresistenten Läsionen.

- Extraktion und Implantat: Bei nicht erhaltungswürdigen Frakturen oder unbeherrschbarer Infektion stellt die Entfernung des Zahns die letzte Option dar.

- Okklusionsschienung: Bei traumatischer Überbelastung schützt eine individuell angepasste Schiene vor weiterem Druck.

- Systemische Antibiotika: Nur bei diffusen Abszessen mit Allgemeinsymptomen indiziert, nicht als Primärtherapie.

- Laser-PHT: Photodynamische Therapie reduziert intrakanalische Keime und unterstützt die Heilung.

Die enge Kontrolle während der Nachsorge entscheidet über den Langzeiterfolg. Unabhängig von der gewählten Therapie erfordert jeder Zahn reagiert auf Klopftest eine engmaschige radiologische Überwachung, um die Regeneration des Knochens zu beurteilen.

Mögliche Komplikationen bei Untätigkeit

Ignoriert der Patient das Symptom, schreitet die Entzündung meist ungehindert fort. Ein periapikaler Abszess kann sich in den Weichgeweben ausbreiten, zu respiratorischer Kompromittierung führen oder in extremen Fällen eine Osteomyelitis auslösen. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass chronische Infektionen das Immunsystem belasten und systemische Erkrankungen wie Endokarditis oder Diabetes negativ beeinflussen. Je länger ein Zahn reagiert auf Klopftest unbehandelt bleibt, desto höher der Substanzverlust und desto schlechter die Prognose.

Kernfakten zum Klopftest

| Parameter | Klinische Aussage |

|---|---|

| Klangcharakter | Hell = gesundes Ligament, dumpf = pathologisch verändert |

| Schmerzqualität | Stechend = akute Entzündung, dumpf = chronische Phase |

| Schlagrichtung | Vertikal schmerzhaft = apikaler Fokus; horizontal = parodontal |

| Begleitsymptome | Schwellung, Fistel, Fieber = fortgeschrittene Infektion |

| Sensibilitätstest | Positiv = Pulpa vital; negativ = devital oder testunempfindlich |

Fazit

Das Symptom Zahn reagiert auf Klopftest besitzt einen hohen diagnostischen Stellenwert, weil es meist frühzeitig auf pathologische Veränderungen hinweist. Der Perkussionstest liefert einen schnellen ersten Eindruck, muss jedoch stets durch thermische, elektrische und bildgebende Verfahren ergänzt werden. Ein strukturiertes Vorgehen kombiniert mit konsequenter Prävention minimiert invasive Eingriffe und erhält die natürliche Zahnsubstanz. Patienten, die bei ersten Warnsignalen Verantwortung übernehmen und umgehend zahnärztliche Hilfe suchen, sichern sich die besten Heilungschancen.