Apikale Parodontitis: Ursachen, Symptome & Behandlung

Apikale Parodontitis: Ursachen, Symptome & Behandlung

Zahnhalskaries: Ursachen, Prävention und Behandlung

Der empfindliche Bereich zwischen Zahnkrone und Zahnwurzel spielt für die Mundgesundheit eine entscheidende Rolle. Wird er geschädigt, entstehen schnell Probleme, die sich nicht nur auf einzelne Zähne, sondern auf das gesamte Kausystem auswirken können. Zahnhalskaries betrifft dabei vor allem Erwachsene, da sich bei ihnen das Zahnfleisch im Laufe der Jahre häufig geringfügig zurückzieht. Dadurch liegen die Zahnhälse frei und werden angreifbar für säurehaltige Speisereste und bakterielle Beläge. Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit Risikofaktoren, klaren Symptomen und modernen Therapieverfahren hilft, die Erkrankung zu vermeiden oder rechtzeitig zu stoppen.

Was ist Zahnhalskaries?

Zahnhalskaries entsteht dort, wo Zahnkrone und Wurzel aufeinandertreffen. Das Besondere: Die dünne Schmelzschicht endet an dieser Stelle, sodass das weichere Dentin fast direkt äußeren Einflüssen ausgesetzt ist. Dringen Mikroorganismen ein, schreitet der kariöse Prozess deutlich schneller voran als auf der Kaufläche. Anders als bei typischer Fissurenkaries entsteht hier häufig kein sichtbares Loch, sondern ein keilförmiger Defekt oder eine flächige Entkalkung.

Eine zusätzliche Herausforderung liegt in der Nähe zum Zahnfleischsaum: Entzündungen oder Zahnfleischrückgang fördern die Anlagerung von Plaque, während das Bürstengefühl in dieser Nische oft geringer ist. Unbehandelt führt Zahnhalskaries zu heiß- oder kaltbedingten Schmerzen, Verfärbungen und letztlich zu Substanzverlust bis hin zum Abbrechen dünner Schmelzränder. Da freiliegendes Dentin weniger hart ist, genügen schon milde Säuren, um die Oberfläche zu erodieren. Für ein nachhaltiges Therapie- und Präventionskonzept muss daher der gesamte Zahnfleisch-Zahn-Übergang im Blick bleiben.

Ursachen und Risikofaktoren von Zahnhalskaries

Zahnhalskaries entwickelt sich selten durch einen einzigen Auslöser. Meist wirkt ein Mix aus bakteriellen, mechanischen und biochemischen Einflüssen zusammen. Im Folgenden erhalten Sie einen strukturierten Überblick über die wichtigsten Risikofaktoren, damit Sie potentielle Schwachstellen früh identifizieren können.

- Rückgang des Zahnfleischs – sowohl altersbedingte Rezessionen als auch entzündliche Parodontitis legen Zahnhälse frei und erhöhen die Kariesanfälligkeit.

- Säurehaltige Ernährung – regelmäßig konsumierte Softdrinks, Zitrusfrüchte oder Essigprodukte weichen den Zahnschmelz auf und erleichtern Bakterien den Angriff.

- Unzureichende Mundhygiene – Plaque bleibt bevorzugt am Zahnfleischrand haften, wenn Zwischenraumbürsten und Zahnseide fehlen.

- Inkorrekte Putztechnik – horizontales Schrubben oder zu harter Borstendruck kann den Schmelz abreiben und kleine Defekte öffnen.

- Niedriger Speichelfluss – Medikamente, Stress oder Nachtschichtarbeit reduzieren die natürliche Remineralisationskraft des Speichels.

- Unzureichende Fluoridzufuhr – ein Mangel an schützenden Fluoridionen mindert die Widerstandsfähigkeit der Zahnhartsubstanz.

Gemeinsam ist all diesen Faktoren, dass sie an der Grenzfläche zwischen Zahn und Zahnfleisch wirken. Sobald diese Region häufiger austrocknet, säurehaltigen pH-Schwankungen ausgesetzt ist oder bakterielle Beläge länger verbleiben, steigt das Risiko, dass Zahnhalskaries entsteht. Aus zahnmedizinischer Sicht lohnt es sich daher, jeden einzelnen Punkt konsequent zu minimieren. Schon kleine Anpassungen in der häuslichen Pflegeroutine, beim Getränkekonsum oder durch den Einsatz fluoridhaltiger Mundspüllösungen können einen deutlichen Unterschied machen. Wer darüber hinaus regelmäßig professionelle Zahnreinigungen mit Kontrollröntgen durchführt, gewinnt zusätzlichen Schutz durch frühzeitiges Erkennen erster kalkiger Verfärbungen an den Zahnhälsen.

Symptome und Diagnose

Zahnhalskaries schreitet zunächst schleichend voran. Erste Anzeichen lassen sich meist an einer fühlbaren Rauigkeit am Übergang von Krone zu Wurzel erkennen. Eine kühle Brise beim Sprechen im Winter oder das Schlucken frischer Fruchtsäfte kann stechende Sensationen auslösen. Später folgen sichtbare gelblich-braune Verfärbungen, die unter starkem Licht keilförmig aufleuchten.

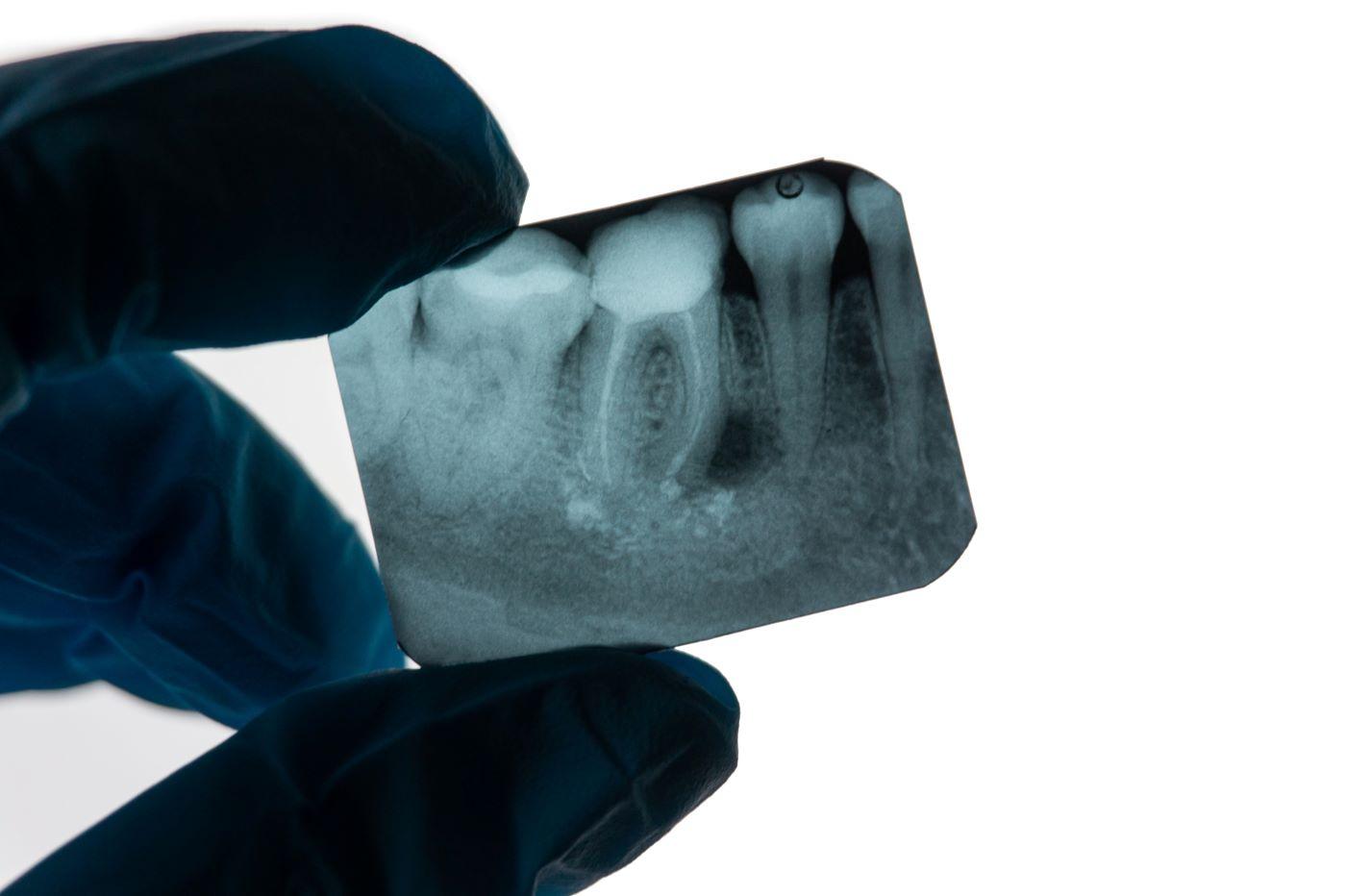

Viele Betroffene unterschätzen diese Alarmsignale, da der Defekt klein wirkt. Aus zahnärztlicher Sicht ist gerade dieser Moment kritisch, weil das darunterliegende Dentin bereits weich sein kann. Eine sichere Diagnose erfolgt durch visuelle Inspektion, Kaltlufttest, Laserfluoreszenz oder digitale Röntgenaufnahmen im Bissflügelverfahren.

Moderne Lupenbrillen helfen dabei, beginnende Läsionen schon bei weniger als einem Millimeter Tiefe zu entdecken. Zusätzlich verschafft das Intraoralkamera-Bild dem Patienten eine klare Vorstellung des Problems. Wird Zahnhalskaries in diesem Stadium erkannt, reichen minimalinvasive Versiegelungen oder Fluoridlacke häufig aus, um den Prozess vollständig zu stoppen.

Prävention: Von der täglichen Pflege bis zur professionellen Vorsorge

Eine ganzheitliche Prävention betrachtet Zahnhalskaries aus verschiedenen Blickwinkeln. Tägliche Mundhygiene, angepasste Ernährung und regelmäßige Zahnarzttermine ergänzen sich zu einem robusten Schutzschild. Der folgende Abschnitt zeigt Schritt für Schritt, wie Sie jede Maßnahme optimal in Ihren Alltag integrieren.

Richtige Putztechnik und Hilfsmittel

Feine Vibrationen statt kräftiger Schrubberbewegungen bewahren den Schmelz und massieren das Zahnfleisch zugleich. Elektrische Schallzahnbürsten meistern diese Aufgabe besonders gründlich. Ergänzend sollte Zahnseide oder eine Interdentalbürste täglich zum Einsatz kommen, um weiche Beläge am Zahnhals zu entfernen. Wechseln Sie Bürstenköpfe spätestens alle drei Monate, da abgenutzte Borsten die Putzleistung mindern.

Fluoridierung und Remineralisation

Fluoridiert ist nicht gleich fluoridiert. Zahnpasten mit 1 500 ppm Natriumfluorid schützen erwachsene Zahnhälse deutlich besser als Low-Dose-Formulierungen. Einmal wöchentlich aufgetragene Gele oder Lacke mit hochkonzentriertem Aminfluorid versiegeln mikroskopische Poren. Wer unter Mundtrockenheit leidet, kann auf künstlichen Speichel mit zusätzlichen Calcium- und Phosphationen zurückgreifen, um die Remineralisation anzukurbeln.

Ernährungsbewusste Gewohnheiten

Süße oder saure Speisen sollten möglichst zu den Hauptmahlzeiten verzehrt werden. Dadurch verringert sich die Zahl der täglichen Säureattacken. Zuckerfreie Kaugummis regen den Speichelfluss an und gleichen den pH-Wert aus. Empfehlenswert ist außerdem, direkt nach säurehaltigen Getränken Wasser nachzuspülen, um Säurereste zu verdünnen.

Professionelle Prophylaxe

Halbjährliche Kontrolltermine bleiben die effektivste Frühwarnstufe gegen Zahnhalskaries. Während der professionellen Zahnreinigung entfernt das Praxisteam Beläge auch an schwer zugänglichen Stellen. Airflow-Geräte mit feinem Glycinpulver gelangen schonend bis unter den Zahnfleischrand. Abschließend versiegelt ein Fluoridlack die freiliegenden Zahnhälse für mehrere Wochen.

Indem Sie diese vier Säulen der Prävention kombinieren, minimieren Sie Ihre individuelle Kariesanfälligkeit. Selbst wer genetisch bedingt dünneren Schmelz besitzt, profitiert spürbar von der zusätzlichen Schutzschicht und den neutralisierten Säurewerten im Biofilm. Langfristig sparen Sie nicht nur Kosten für aufwendige Füllungen, sondern bewahren auch die natürliche Zahnsubstanz.

Behandlungsmöglichkeiten bei Zahnhalskaries

Therapiestrategien unterscheiden sich je nach Tiefe der Läsion. In frühen Stadien reicht oft eine nicht-invasive Vorgehensweise. Sobald das Dentin jedoch sichtbar verfärbt ist oder bereits Kavitäten bestehen, wird eine restaurative Versorgung notwendig.

Die folgende Übersicht erläutert die wichtigsten Optionen und deren Vorteile.

- Kariesinfiltration – spezielle Harzlösungen dringen in poröses Dentin ein, härten aus und stoppen den Verlauf ohne Bohren. Ideal bei oberflächlichen Läsionen.

- Versiegelung mit Glasionomer – ein dünnfließendes Zementmaterial versieht den Zahnhals mit einer Schutzbarriere und gibt kontinuierlich Fluorid ab.

- Kompositfüllung – bei mittlerem Substanzverlust modelliert der Zahnarzt ein hochgefülltes Kunstharz exakt in Zahnfarbe. Adhäsive Technik verhindert Randspalten.

- Cervikales Inlay – größere Defekte erfordern laborgefertigte Keramikinlays, die mittels CAD/CAM präzise an die Zahnform angepasst werden.

- Parodontalchirurgie – liegt zugleich starker Zahnfleischrückgang vor, kann ein Bindegewebstransplantat den Zahnhals wieder bedecken und vor weiteren Säureschäden schützen.

Die Wahl des Verfahrens richtet sich nach Defektgröße, Ästhetikanspruch und Budget. Minimal-invasive Methoden schonen Zahnsubstanz, während hochwertige Keramiken eine besonders lange Lebensdauer garantieren. Vor jeder Füllung wird das kariöse Dentin vollständig entfernt; eine lokale Fluoridierung der Kavität reduziert das Risiko sekundärer Läsionen. Zur Nachsorge erhalten Patienten individualisierte Fluoridgele und werden in einer angepassten Recall-Frequenz betreut.

Wichtige Fakten zu Zahnhalskaries im Überblick

| Kategorie | Kerninformation |

|---|---|

| Häufigkeitsgipfel | Erwachsene ab 35 Jahren mit beginnender Zahnfleischrezession |

| Primäre Ursache | Kombination aus Plaque, Säureeinwirkung und freiliegendem Dentin |

| Frühsymptom | Kurz anhaltender Schmerz bei Kälte oder süßen Speisen |

| Diagnosetechnik | Lupenbrille, Laserfluoreszenz, digitaler Bissflügel-Röntgen |

| Präventionsschlüssel | Schonende Putztechnik, fluoridreiche Pflege, professionelle Reinigung |

| Therapieoptionen | Infiltration, Glasionomer-Versiegelung, Komposit, Keramik-Inlay |

| Langzeitprognose | Sehr gut bei früher Intervention und konsequenter Mundhygiene |

Fazit

Zahnhalskaries entsteht im Grenzbereich zwischen Zahn und Zahnfleisch, wo Schmelzschutz und Reinigbarkeit begrenzt sind. Je früher Veränderungen erkannt werden, desto schonender lässt sich eingreifen. Wer auf säurearme Ernährung, fluoridreiche Pflege und regelmäßige Prophylaxe setzt, schützt die empfindlichen Zahnhälse nachhaltig. Selbst im Falle bestehender Defekte bieten moderne Minimal-Invasiv-Techniken effektive Lösungen, um Zahnsubstanz zu erhalten und Schmerzen zu vermeiden. Indem Sie Risikofaktoren konsequent reduzieren und Ihre Zahnarzttermine langfristig planen, sichern Sie sich einen stabilen und schmerzfreien Zahnhalsbereich. Eine bewusste Anpassung alltäglicher Gewohnheiten erweist sich dabei als wichtigste Säule: Sie entscheidet darüber, ob Zahnhalskaries zur einmaligen Episode oder zum wiederkehrenden Problem wird.