Zahnaufbau: Aufbau eines Zahnes

Zahnaufbau: Aufbau eines Zahnes

Zyste am Zahn: Ursachen und Behandlung

Zyste am Zahn – der Begriff klingt harmlos, doch eine unbehandelte Zyste kann das umliegende Gewebe schädigen und langfristig zu Zahnverlust führen. Viele Betroffene bemerken anfangs kaum Beschwerden, bis ein Druckgefühl, eine Schwellung oder Schmerzen auftreten. Eine fundierte Aufklärung über Entstehung, Diagnostik und Therapiewahl schafft Sicherheit und hilft, die richtige Entscheidung für eine nachhaltige Mundgesundheit zu treffen.

Was ist eine Zyste am Zahn?

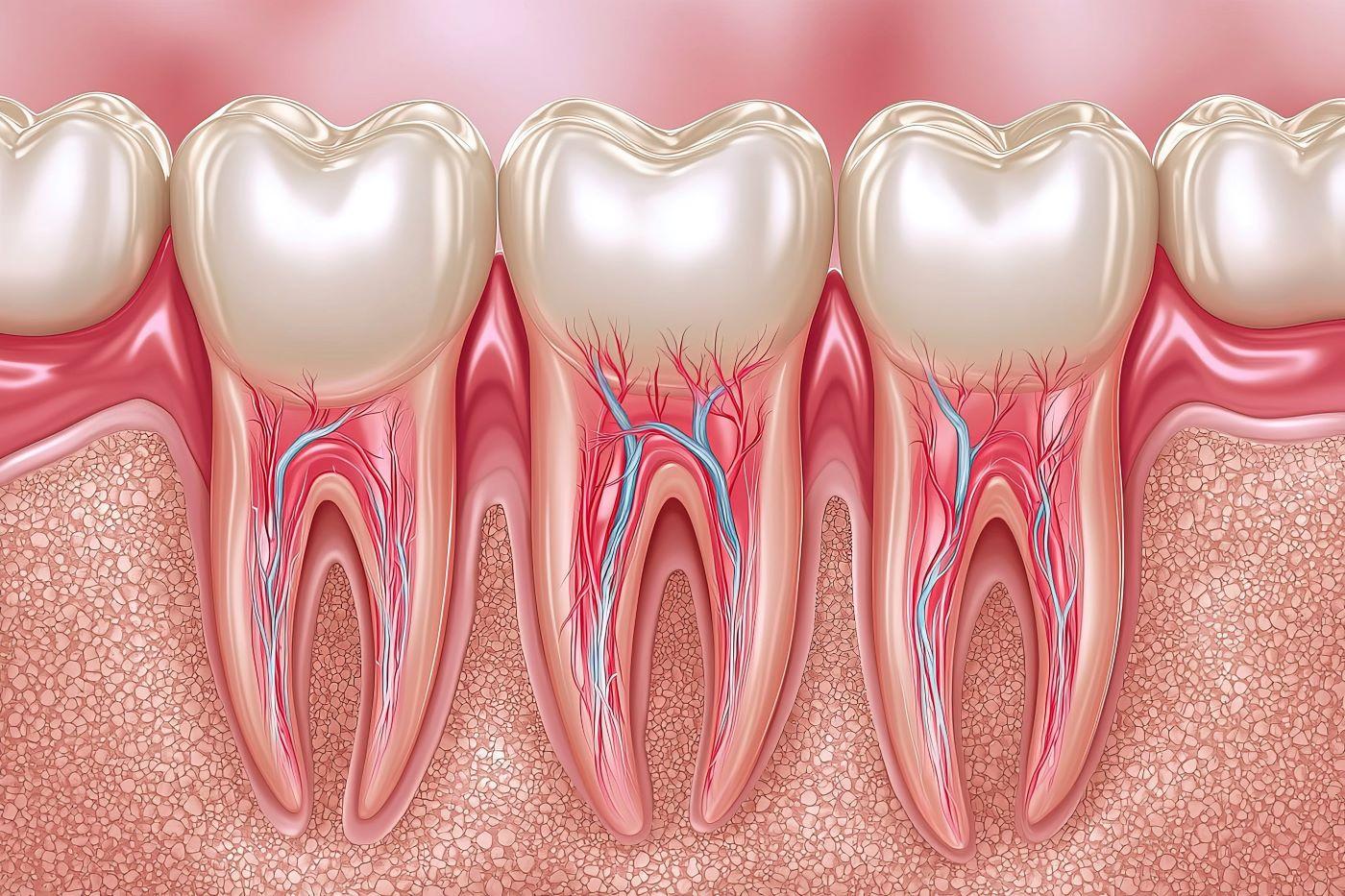

Eine Zyste am Zahn ist ein pathologischer Hohlraum im Kieferknochen oder Weichgewebe, der von einer bindegewebigen Membran umgeben und mit Flüssigkeit oder halbflüssigem Inhalt gefüllt ist. Meist handelt es sich um odontogene Zysten, die aus Zahnentwicklungsgewebe entstehen. Typische Formen sind radikuläre Zysten bei devitalen Zähnen und follikuläre Zysten, die sich um die Kronen nicht durchgebrochener Weisheitszähne bilden. Der langsame, expansiv wachsende Prozess kann umliegende Strukturen verdrängen, führt aber erst spät zu Symptomen, weshalb frühzeitige Kontrolle beim Zahnarzt entscheidend bleibt.

Häufige Ursachen einer Zyste am Zahn

Vor dem Hintergrund einer weit verzweigten oralen Mikroökologie spielen verschiedene Faktoren zusammen, die das Risiko für eine Zyste am Zahn erhöhen. Der nachfolgende Überblick ordnet die wichtigsten Auslöser und erklärt ihre pathophysiologischen Mechanismen.

- Chronische apikale Entzündung: Persistierende Bakterien in einem wurzelbehandelten oder unbehandelten Zahn fördern die Bildung einer radikulären Zyste, indem sie Granulationsgewebe in ein zystisches Lumen umwandeln.

- Trauma und pulpanekrotischer Zahn: Ein Stoß auf den Zahn kann zu einer Pulpanekrose führen. Die resultierende bakterielle Zersetzung im Wurzelkanal begünstigt Zystenbildung an der Wurzelspitze.

- Impaktierte Weisheitszähne: Durch das Verharren im Kiefer verbleibt das Zahnsäckchen. Sekretansammlung zwischen Zahnhartsubstanz und Zahnsäckchenhülle kann eine follikuläre Zyste erzeugen.

- Angeborene Restzysten: Überreste des Zahnentwicklungsapparats (Malassez-Epithelreste) persistieren nach Durchbruch und können später zystisch entarten.

- Zahnkeimanomalien: Dens invaginatus oder Supernumerarius-Zähne stören das normale Eruptionsmuster und erhöhen das Risiko für entzündliche Reaktionen mit Zystenbildung.

- Systemische Faktoren: Immunsuppression, Diabetes oder eine ausgeprägte Nikotinabhängigkeit können Entzündungsprozesse prolongieren und eine Zyste am Zahn begünstigen.

Ob akute Entzündung oder stille Wachstumsphase – allen genannten Ursachen ist gemeinsam, dass sie epitheliales Zellmaterial aktivieren. Dieses Epithel proliferiert und formt die charakteristische Zystenmembran. Eine genaue Abklärung der Ursache bestimmt die Prognose und die Wahl der Therapie.

Symptome und Warnsignale

Viele Patienten mit einer Zyste am Zahn erleben zu Beginn kaum offensichtliche Symptome. Erst wenn die Raumforderung eine kritische Größe einnimmt, treten Beschwerden auf. Typische Warnhinweise sind eine druckdolente Schwellung, Lockerungsgefühl des betroffenen Zahns, verstärkte Empfindlichkeit beim Kauen oder dumpfe Schmerzen, die in den Kiefer ausstrahlen. Palpations- und Perkussionsempfindlichkeit sowie gelegentlich eine sichtbare Blaufärbung der Schleimhaut (bei vestibulären Zysten) ergänzen das klinische Bild. Spätfolgen ohne Therapie reichen von chronischer Osteitis bis hin zu pathologischen Frakturen des Kiefers.

Diagnostische Verfahren

Zur sicheren Unterscheidung einer Zyste am Zahn von anderen radioluzenten Läsionen sind standardisierte Diagnoseschritte notwendig. Ein digitales Orthopantomogramm (OPG) zeigt typische röntgendichte Grenzen und einen zentralen Aufhellungsbereich. Intraorale Projektionen präzisieren Lagebeziehung zu Wurzelspitzen. Vergrößerung > 1 cm spricht eher für eine Zyste als für ein Granulom. Ergänzend kann Cone-Beam-CT (CBCT) komplexe anatomische Strukturen dreidimensional abbilden, was die Operationsplanung erleichtert. Eine histologische Untersuchung nach Exzision bestätigt in der Regel den Befund, schließt tumoröse Pathologien aus und dokumentiert die Art der Zyste.

Behandlung einer Zyste am Zahn

Therapieentscheidungen berücksichtigen Größe, Lage, Ursache und Allgemeingesundheit. Das Ziel lautet, den pathologischen Hohlraum zu entfernen, das Rezidivrisiko zu minimieren und die Integrität umliegender Strukturen zu sichern.

Konservative endodontische Therapie

Bei radikulären Zysten kleiner als 1 cm kann eine desinfizierende Wurzelkanalbehandlung ausreichen. Durch Eliminieren des Infektionsherdes stoppt die Reizquelle, die Zyste verkleinert sich allmählich, und Knochen regeneriert. Calciumhydroxid-Einlagen unterstützen die Gewebeheilung. Regelmäßige Röntgenkontrollen über zwölf Monate prüfen den Rückgang.

Wurzelspitzenresektion mit Zystektomie

Bei persistierender oder größerer Zyste am Zahn erfolgt ein operativer Zugang. Der Chirurg legt die Wurzelspitze frei, reseziert etwa drei Millimeter, dichtet den Kanal retrograd ab und entfernt die Zystenmembran vollständig. Dieser Eingriff kombiniert mikrochirurgische Präzision und lupenunterstütztes Arbeiten, um Kollateralschäden zu minimieren. Ein resorbierbares Kollagenvlies über dem Defekt stabilisiert das Blutkoagel und fördert die Knochenneubildung.

Enukleation

Bei follikulären Zysten um retinierte Weisheitszähne wird die gesamte Zyste mitsamt Zahnkrone entfernt. Eine sorgfältige Ablösung der dünnen, oft fragilen Zystenwand bewahrt umliegenden Knochen. Ist der Defekt groß, kommt ein Knochenersatzmaterial (allogen oder xenogen) zum Einsatz, wodurch primäre Stabilisierung und volumetrische Erhaltung erreicht werden.

Marsupialisation

Bei extrem großen Zysten (> 3 cm) ist eine sofortige vollständige Entfernung riskant. Marsupialisation eröffnet die Zyste nach außen, vernäht die Schleimhaut an die Zystenwand und schafft einen bleibenden Drainageweg. Durch Druckentlastung schrumpft der Hohlraum, Knochenwand regeneriert, und eine spätere vollständige Entfernung wird schonender.

Sorgfältig abgestimmte Therapiekonzepte ermöglichen eine Prognose mit hoher Erfolgsquote. Der entscheidende Faktor bleibt die konsequente Beseitigung der Ursache, sonst drohen Rezidive.

Ablauf einer Operation

Bei einer chirurgischen Behandlung wird zunächst ein lokales Anästhetikum appliziert. Anschließend setzt der Chirurg einen Schleimhautschnitt, klappt ein Mukoperiostlappen ab und fräst ein kleines Knochenfenster. Die Zyste am Zahn wird in toto oder stückweise entfernt, der Defekt gründlich gespült und mit Knochenersatz oder Membran versorgt. Nach Reposition des Lappens erfolgt die spannungsfreie Naht. Die durchschnittliche Dauer liegt zwischen 30 und 60 Minuten. Postoperativ erhalten Patienten Schmerzmittel nach Bedarf und ggf. ein Antibiotikum, wenn ein bakterielles Risiko besteht.

Nachsorge und Heilungsphase

Eine gute Mundhygiene ist nach der Exzision einer Zyste am Zahn essenziell. Bereits am ersten Tag unterstützen kühle Umschläge die Schwellungsreduktion. Spülungen mit chlorhexidinhaltiger Lösung beginnen ab Tag zwei, wenn keine Blutungsgefahr mehr besteht. Fäden werden nach sieben bis zehn Tagen entfernt. Weiche Kost und Nikotinverzicht fördern eine komplikationsfreie Heilung. Nach sechs Monaten ist der Defekt radiologisch meist konsolidiert. Langfristige Zwei-Jahres-Kontrollen schließen Rezidive aus.

Risiken und Komplikationen

Jeder operative Eingriff birgt Risiken. Bei der Entfernung einer Zyste am Zahn können Nachblutungen, Infektionen oder Gefühlsstörungen entstehen, wenn der N. alveolaris inferior oder N. mentalis tangiert wird. Selten treten pathologische Frakturen bei großen Defekten auf. Sorgfältige Planung, atraumatisches Operieren und engmaschige Nachsorge reduzieren die Komplikationsrate signifikant.

Prävention und Mundhygiene

Eine Zyste am Zahn entsteht meist aus unbehandelten Entzündungen. Präventive Maßnahmen senken das Risiko deutlich.

- Regelmäßige Prophylaxe: Halbjährliche Kontrolluntersuchungen und professionelle Zahnreinigungen entfernen Plaque und Zahnstein, bevor bakterieller Biofilm Pulpagewebe infizieren kann.

- Schnelle Kariesbehandlung: Frühzeitiges Füllen kariöser Läsionen verhindert eine Pulpitis und damit die Basis für eine radikuläre Zyste.

- Schutz vor Trauma: Individuelle Mundschiene bei Risikosportarten bewahrt Zähne vor Schlägen und nachfolgender Pulpanekrose.

- Weisheitszahnentfernung: Frühzeitige Entfernung impaktierter Zähne senkt die Gefahr einer follikulären Zyste.

- Raucherentwöhnung: Nikotin reduziert Gefäßversorgung und Abwehr. Nichtraucher weisen eine bessere Heilungsprognose auf.

- Systemische Kontrolle: Gut eingestellter Blutzucker bei Diabetes verhindert überschießende Entzündungsreaktionen.

Die genannten Schritte sind einfach umsetzbar und tragen langfristig zu einem gesunden Kieferknochen bei. Konsequenz im Alltag ist der Schlüssel, um eine Zyste am Zahn erst gar nicht entstehen zu lassen.

Schnellübersicht: Wichtige Fakten zur Zyste am Zahn

Die folgende Tabelle bündelt zentrale Punkte und hilft, den Überblick zu behalten.

| Thema | Kernaussage |

|---|---|

| Definition | Flüssigkeitsgefüllter Hohlraum, meist odontogen |

| Häufigste Form | Radikuläre Zyste bei devitalem Zahn |

| Typisches Symptom | Schmerzlose Schwellung, später Druckgefühl |

| Bildgebung | OPG zeigt klar begrenzte Aufhellung |

| Standardtherapie | Endodontie oder chirurgische Enukleation |

| Rezidivrate | Niedrig bei vollständiger Entfernung der Membran |

Fazit

Ob kleine radikuläre Läsion oder ausgedehnte follikuläre Veränderung – eine Zyste am Zahn verdient stets Aufmerksamkeit. Frühzeitige Diagnostik, individuelle Therapieplanung und konsequente Nachsorge erhalten Zahnsubstanz und Kieferknochen. Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Mundhygiene und regelmäßige zahnärztliche Kontrollen dienen als effektivste Prävention. Wer diese Grundsätze beachtet, reduziert das Risiko für Beschwerden, Folgeschäden und operative Eingriffe spürbar und bewahrt langfristig ein gesundes Lächeln.