Ihr Kiefer knackt beim Kauen und verunsichert Sie. Das Geräusch ist oft harmlos, kann aber auf Störungen im Kiefergelenk hinweisen. Hier erfahren Sie, wie es entsteht, welche Ursachen infrage kommen und welche Behandlungen Beschwerden sicher und wirksam lindern.

Ein knackendes Kiefergelenk fällt meist beim Kauen, Gähnen oder Sprechen auf. Viele Betroffene berichten über kurzzeitige Klicks ohne Schmerzen. Andere spüren zusätzlich Verspannungen, Reibegeräusche oder eine eingeschränkte Mundöffnung. Die Bandbreite reicht von unproblematisch bis behandlungsbedürftig.

Entscheidend ist die Einordnung. Ein einzelnes Klickgeräusch ohne Beschwerden verlangt meist keine Therapie. Wiederholtes Knacken mit Schmerzen, Blockaden oder Funktionsverlust deutet dagegen auf eine Störung des Kausystems hin. Dann lohnt die strukturierte Abklärung mit Blick auf Gelenk, Muskulatur und Gewohnheiten.

Der Beitrag erklärt die Mechanismen im Kiefergelenk, ordnet typische Auslöser ein und zeigt Wege der Behandlung. So treffen Sie informierte Entscheidungen, wenn der Kiefer beim Kauen knackt und Sie eine klare Orientierung wünschen.

Kiefer knackt beim Kauen: was steckt dahinter

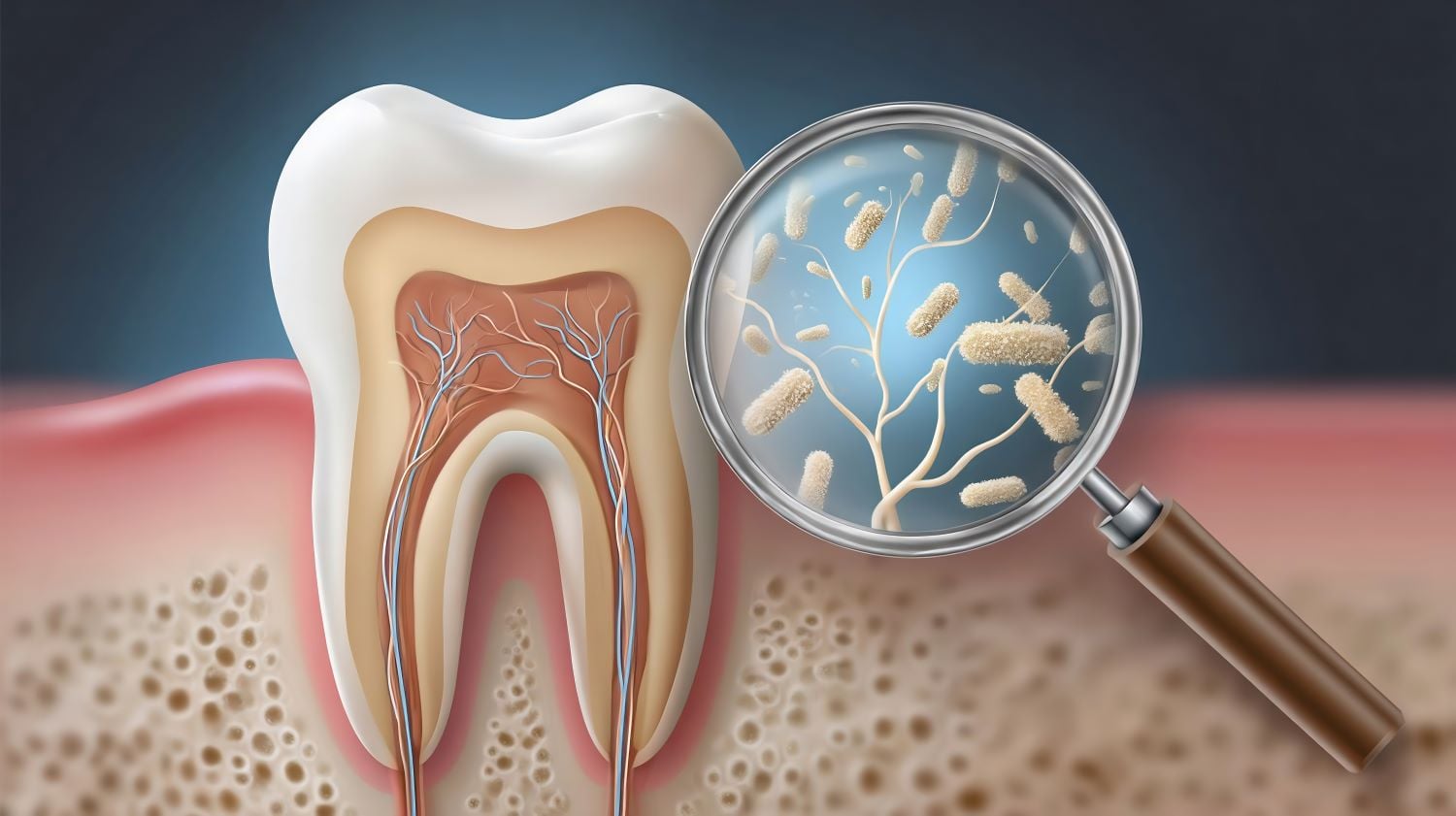

Das Kiefergelenk verbindet den Unterkiefer mit dem Schädel. Zwischen Gelenkkopf und Gelenkpfanne liegt ein Faserknorpel, der Gelenkdiskus. Er verteilt Kräfte und führt den Gelenkkopf bei Bewegungen. Muskeln und Bänder stabilisieren den Ablauf. Stimmen Stellung und Bewegung nicht, kann ein hörbares Klick-Geräusch entstehen.

Das typische Knacken entsteht häufig, wenn der Diskus kurzzeitig verrutscht und sich beim Öffnen wieder einordnet. Fachleute sprechen von Diskusverlagerung mit Reposition. Auch Überbeweglichkeit, Muskelverspannungen oder Gewohnheiten wie Zähnepressen verändern die Führung im Gelenk. Der Klang reicht von leise bis deutlich hörbar.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Knacken und Reiben. Ein trockenes, reibendes Geräusch kann auf Verschleißprozesse hindeuten. Ein einzelnes, klares Klicken passt eher zu einer Diskusbewegung. Diese Einordnung hilft, das Vorgehen abzustimmen, wenn der Kiefer knackt beim Kauen.

Anatomie und Funktionsweise des Kiefergelenks

Das Kiefergelenk ist ein Doppelgelenk. Beide Seiten arbeiten synchron. Kleine Abweichungen links oder rechts beeinflussen die Gesamtbewegung. Der Diskus teilt den Gelenkraum in zwei Kammern. So können Rotations- und Gleitbewegungen kombiniert stattfinden. Diese Präzision erklärt die Empfindlichkeit des Systems.

Die wichtigsten Muskeln sind der Kaumuskel Masseter, der Schläfenmuskel Temporalis und die Pterygoiden. Unter Belastung reagieren sie mit Spannung und Koordinationswechsel. Eine zu starke oder asymmetrische Aktivität verändert die Bahn des Gelenkkopfes. Das begünstigt Klicks, besonders bei weiter Mundöffnung.

Auch die Zahnkontakte prägen die Führung. Einzelne hohe Füllungen oder Kronen können den Biss verändern. Nicht jeder Bissunterschied ist relevant. Entscheidend ist, ob Beschwerden auftreten. Erst dann wird der Biss in die Diagnostik einbezogen.

Symptome und Einordnung

Was bedeutet das Knacken technisch

Ein Knacken entsteht, wenn Strukturen im Gelenk kurzfristig ihre Lage oder Spannung ändern. Typisch ist das Einspringen des Gelenkdiskus in seine Position. Es klingt wie ein Klick beim Öffnen. Beim Schließen kann ein zweites Geräusch folgen. Manche Betroffene spüren dabei einen kurzen Ruck.

Wann ist Kieferknacken harmlos

Fehlt der Schmerz, ist das Knacken oft funktionell und unbedenklich. Alltagsaktivitäten sind normal möglich. Es besteht kein Hinweis auf Schäden. Achten Sie trotzdem auf Veränderungen. Steigt die Lautstärke stark an oder treten neue Beschwerden auf, sollte eine Abklärung folgen.

Welche Warnzeichen erfordern Abklärung

Alarmsignale sind anhaltender Schmerz, Blockaden mit eingeschränkter Öffnung, häufiges Hängenbleiben beim Gähnen, reibende Geräusche, Schwellung, akute Fehlbissgefühle oder Kieferabweichung beim Öffnen. Nach einem Unfall gehört das Gelenk immer untersucht. Gleiches gilt bei Fieber, starken Ohrenschmerzen oder Schwindel.

Häufige Ursachen

Warum verrutscht der Gelenkdiskus

Bei der Diskusverlagerung mit Reposition liegt der Diskus in Ruhestellung etwas vor dem Gelenkkopf. Beim Öffnen gleitet der Kopf unter den Diskus und springt hörbar in die normale Lage. Diese Form erklärt viele Klickgeräusche. Sie kann schmerzfrei sein oder mit Verspannungen einhergehen.

Ursächlich sind oft feine Koordinationsänderungen im Zusammenspiel aus Muskeln, Bandapparat und Biss. Auch längeres Weitöffnen bei Behandlungen oder sehr häufiges Kauen harter Speisen kann solche Muster fördern. Die Struktur selbst ist dann nicht zwangsläufig geschädigt.

Wie entsteht Überbeweglichkeit

Manche Menschen besitzen lockere Bänder und weiche Kapseln. Das Kiefergelenk kann dann weiter als üblich öffnen. Beim maximalen Öffnen lässt sich ein schnappendes Geräusch auslösen. Diese Hypermobilität ist nicht automatisch krankhaft. Beschwerden entstehen, wenn das Gelenk regelmäßig in Extrempositionen gerät.

Begünstigende Faktoren sind wiederholtes extremes Gähnen, weites Lachen oder bestimmte Sport- und Gesangstechniken. Schonende Bewegungsgrenzen und gezieltes Muskeltraining stabilisieren die Führung.

Welche Rolle spielen Muskeln und Bruxismus

Häufig spannen Kaumuskeln unter Stress an. Wer presst oder knirscht, überlastet das System. Das verändert die Bahnen im Gelenk und erhöht die Empfindlichkeit. Morgendliche Kieferschmerzen, empfindliche Zähne oder ein müder Kaumuskel sprechen für Bruxismus. Knacken kann dann als Begleiterscheinung auftreten.

Der erste Schritt ist Selbstbeobachtung. Achten Sie tagsüber auf lockere Zahnkontakte. Die Zähne sollten in Ruhe nicht aufeinanderliegen. Entspannungstechniken und eine Schiene nachts können die Belastung reduzieren.

Ist eine Fehlstellung der Zähne die Hauptursache

Ein auffälliger Biss erklärt nicht automatisch ein Knacken. Viele Menschen mit Abweichungen haben keine Beschwerden. Relevanter ist, ob der Biss neue Symptome ausgelöst hat. Einzuordnen sind jüngste Füllungen, Kronen oder Zahnverluste. Diese Veränderungen können die Führung anpassen und Klicks verstärken.

Eine Korrektur des Bisses erfolgt nur bei klarer Indikation. Ziel ist eine stabile, schmerzfreie Funktion. Übertherapie ohne belastbare Gründe sollte vermieden werden.

Welche Entzündungen und Verschleißprozesse sind möglich

Entzündliche Reaktionen oder beginnender Gelenkverschleiß verändern die Oberfläche im Gelenk. Reibegeräusche und Anlaufschmerzen sind typisch. Belastende Episoden, systemische Erkrankungen oder frühere Traumata erhöhen das Risiko. In solchen Fällen ergänzt Bildgebung die klinische Untersuchung.

Die Behandlung setzt konservativ an. Entzündungskontrolle, Entlastung und Physiotherapie stehen im Vordergrund. Invasive Verfahren sind Ausnahmen für eng gefasste Situationen.

Welche Rolle spielen Trauma und Gewohnheiten

Ein Schlag auf den Kiefer, Stürze oder Überdehnung können die Gelenkführung stören. Auch Gewohnheiten wie Nägelkauen, häufiges Kaugummikauen oder einseitiges Kauen wirken als Verstärker. Das Ergebnis ist ein sensibleres Gelenk mit erhöhter Klickneigung.

Wer Auslöser erkennt, kann sie gezielt reduzieren. Allein das mindert die Geräuschhäufigkeit oft deutlich, wenn der Kiefer beim Kauen knackt.

Diagnostik

Wie läuft die Untersuchung ab

Am Anfang steht ein strukturiertes Gespräch. Wichtige Punkte sind Zeitpunkt des Beginns, Auslöser, Schmerzverlauf, Blockaden und Begleitsymptome. Danach folgt die klinische Untersuchung mit Sichtbefund, Tastbefund der Muskulatur, Gelenkpalpation und Funktionsprüfung. Öffnungsweite, Kieferbahn und Geräusche werden dokumentiert.

Eine standardisierte Funktionsdiagnostik hilft bei wiederkehrenden Klicks oder Schmerzen. Sie umfasst die Beurteilung der Zahnkontakte, das Auslösen typischer Geräusche und die Erfassung muskulärer Triggerpunkte. Die Diagnose ist klinisch. Bildgebung ergänzt nur bei Bedarf.

Wann sind Bildgebungen sinnvoll

MRT zeigt die Lage des Diskus und Weichteile. Es ist hilfreich bei Verdacht auf Diskusverlagerung ohne Reposition oder bei Blockaden. CT bildet den Knochen ab und zeigt Verschleiß oder knöcherne Veränderungen. Ultraschall kann grob Orientierung geben, ersetzt das MRT jedoch nicht.

Bildgebung folgt der Fragestellung. Sie ist nicht Routine bei schmerzfreiem Knacken. Bei Trauma, anhaltendem Schmerz, Verdacht auf Entzündung oder deutlicher Funktionsstörung verbessert sie die Planung.

Welche Differentialdiagnosen kommen infrage

Ohrprobleme, Zahnwurzelentzündungen, Speicheldrüsenerkrankungen, Nervenschmerzen oder Kopfschmerzen können in den Kiefer ausstrahlen. Auch Erkrankungen der Halswirbelsäule verändern Muskelspannung und Kieferfunktion. Bei unklaren Befunden arbeiten Zahnmedizin, HNO, Physiotherapie und gegebenenfalls Kieferchirurgie zusammen.

Behandlung: Stufenplan von konservativ bis gezielt

Die Behandlung richtet sich nach Beschwerden und Befund. Konservative Maßnahmen bilden die Basis. Sie sind sicher, reversibel und gut kombinierbar. Invasive Verfahren bleiben besonderen Situationen vorbehalten. Ziel ist eine stabile, schmerzfreie Funktion im Alltag.

Zwei Dinge entscheiden über den Erfolg. Erstens die realistische Einordnung. Knacken ohne Schmerz braucht oft nur Verhaltenstipps. Zweitens die Konsequenz im Alltag. Regelmäßige Übungen und entlastende Gewohnheiten verändern Muster nachhaltig.

Was hilft sofort im Alltag

Mit einfachen Anpassungen senken Sie die Gelenkbelastung. Sie vermeiden Extrempositionen und stabilisieren die Führung. Diese Strategien sind geeignet, wenn der Kiefer knackt beim Kauen und keine Alarmsignale vorliegen. Viele Betroffene berichten unter diesen Maßnahmen über eine spürbare Entlastung.

- Weite Mundöffnung vermeiden. Gähnen mit gestützter Hand unter dem Kinn. Beim Zahnarzt kurze Öffnungsphasen absprechen.

- Harte oder sehr zähe Speisen reduzieren. Beidseitig kauen. Kaugummi pausieren.

- Zahnkontakte im Ruhezustand lösen. Zunge locker an den Gaumen legen. Lippen schließen ohne Druck.

- Wärmeauflagen auf die Kaumuskeln. Sanfte Selbstmassage entlang Masseter und Schläfe.

- Stressreduktion im Alltag. Kurze Atempausen, Dehnungen und regelmäßige Bewegung.

Diese Hinweise sind einfach umzusetzen. Sie bilden die Grundlage jeder weiteren Behandlung. Wer sie konsequent nutzt, stabilisiert die Mechanik im Gelenk und senkt die Reizschwelle. Das ist besonders wirksam bei funktionellem Knacken ohne anhaltenden Schmerz.

Welche Übungen und Physiotherapie sind sinnvoll

Gezielte Übungen verbessern Koordination und Muskelbalancen. Ein bewährter Ansatz ist das geführte Öffnen vor dem Spiegel. Legen Sie einen Finger auf das Kinn. Öffnen Sie langsam und führen Sie den Unterkiefer mittig. Bei Abweichung kurz schließen und neu ansetzen.

Isometrische Halteübungen stärken die Führung. Drücken Sie mit zwei Fingern sanft gegen das Kinn. Öffnen Sie gegen den Widerstand leicht und halten Sie. Atmen Sie ruhig. Drei bis fünf Wiederholungen genügen. Dehnungen der Kaumuskeln runden das Programm ab.

Physiotherapie kombiniert manuelle Techniken, Dehnung und Haltungsarbeit. Ziel ist eine entspannte, symmetrische Funktion. Bei Begleitfaktoren an Nacken und Schulter fließen entsprechende Übungen ein. Die Intensität richtet sich nach Schmerz und Reaktion.

Was leistet eine Schienentherapie

Aufbissschienen schützen Zähne und beeinflussen die Muskelaktivität. Häufig eingesetzt wird eine adjustierte Stabilisierungsschiene. Sie wird meist nachts getragen. Sie verringert Pressen und Knirschen und erleichtert die Zentrierung des Unterkiefers.

Eine Repositionsschiene kommt nur bei klarer Indikation infrage. Sie zielt auf eine veränderte Unterkieferposition, etwa bei Blockadephänomenen. Die Anpassung erfordert Erfahrung und engmaschige Kontrolle. Ohne Beschwerden gibt es keinen Grund für eine Schiene.

Schienen ersetzen nicht die Verhaltensänderung. Sie wirken am besten im Paket mit Übungen, Aufklärung und Alltagsstrategien. Bei funktionellem Knacken ohne Schmerz reicht oft die Stabilisierungsschiene, wenn überhaupt.

Welche Medikamente sind geeignet

Bei akuten Schmerzspitzen kommen entzündungshemmende Schmerzmittel kurzfristig infrage. Eine fachliche Abklärung stellt Wechselwirkungen sicher. Muskelrelaxierende Mittel sind eine Option für eng begrenzte Phasen. Ziel ist es, die Übungsfähigkeit zu verbessern und Schonhaltungen zu vermeiden.

Lokale Infiltrationen oder Injektionen werden differenziert eingesetzt. Sie gehören in erfahrene Hände und basieren auf einer klaren Diagnose. Die Entscheidung erfolgt individuell und nach Abwägung von Nutzen und Risiken.

Wann sind invasive Verfahren sinnvoll

Arthrozentese und Arthroskopie kommen bei hartnäckigen Blockaden oder ausgeprägter Gelenkreizung in Betracht. Sie spülen das Gelenk und lösen Adhäsionen. Offene Operationen sind selten. Sie betreffen strukturelle Schäden mit deutlichem Funktionsverlust.

Die Indikation ist streng. Vorher müssen konservative Maßnahmen ausgeschöpft sein. Eine genaue Bildgebung und eine klare Zielsetzung sind Voraussetzung. Das Vorgehen wird interdisziplinär abgestimmt.

Welche zahnärztlichen Maßnahmen sind sinnvoll

Okklusale Eingriffe wie Einschleifen oder Neuaufbauten erfolgen nur, wenn nachgewiesene Kontakte Beschwerden auslösen. Kieferorthopädie ist kein Standard gegen Knacken. Sie kommt bei kombinierter Fehlstellung und funktioneller Einschränkung in Betracht. Immer gilt der Grundsatz der kleinsten wirksamen Intervention.

Vor jeder dauerhaften Bissänderung sollte eine reversible Therapiephase stehen. Schienen und Funktionsanalyse helfen, das Ziel sicher zu definieren. So vermeiden Sie unnötige Schritte.

Lebensstil, Prävention und Selbstmanagement

Welche Gewohnheiten schaden

Dauerhaftes Kaugummikauen, Nägelkauen, Stiftkauen und einseitiges Kauen belasten das Gelenk. Häufiges extremes Gähnen oder Singen mit maximaler Öffnung verstärkt Klickphänomene. Unbewusstes Pressen am Schreibtisch oder beim Autofahren hält Muskeln in Spannung.

Wer diese Muster erkennt, kann sie ersetzen. Legen Sie kurze Pausen ein und lockern Sie die Kiefer. Stellen Sie Trinkflaschen, nicht nur Tassen bereit. Das motiviert zu regelmäßigen Schlucken und entspannt die Muskulatur.

Welche Gewohnheiten helfen

Wärme vor dem Essen, langsames Kauen, beidseitige Belastung und kleine Bissen reduzieren das Knackrisiko. Entspannungstechniken fördern die Regulation. Bewährt sind Atemübungen, ruhige Spaziergänge und kurze Mobilisationen für Nacken und Schultern.

Planen Sie feste Mikro-Pausen. Eine Minute reicht. Spüren Sie, ob die Zähne Kontakt haben. Lösen Sie den Druck. Legen Sie die Zunge locker an den Gaumen. Diese Routine verringert Pressmuster zuverlässig.

Häufige Fehler und Mythen

Rund um das Kiefergelenk kursieren viele Annahmen. Manche führen zu unnötiger Sorge, andere zu Übertherapie.

- Jedes Knacken ist schädlich. Nein. Schmerzfreies Knacken ohne Funktionsverlust ist häufig unproblematisch.

- Der Biss ist immer schuld. Nicht zwingend. Erst Beschwerden machen Zahnkontakte relevant.

- Schienen lösen alles. Schienen sind Hilfsmittel. Verhalten und Übungen bleiben zentral.

- Viel hilft viel. Zu viele Eingriffe stören oft die Selbstregulation des Systems.

- Ruhe bedeutet Schonung. Sanfte, geführte Bewegung ist meist besser als komplette Pause.

Wer diese Punkte kennt, trifft ausgewogene Entscheidungen. Sie schützen vor unnötigen Risiken und lenken den Fokus auf Maßnahmen mit guter Erfolgswahrscheinlichkeit. Das spart Zeit und fördert eine nachhaltige Stabilität.

Kernfakten im Überblick

| Aspekt | Wesentliches |

|---|---|

| Einordnung | Klicken ohne Schmerz ist oft funktionell und unbedenklich. Warnzeichen sind Schmerz, Blockaden, Reiben und Funktionsverlust. |

| Ursachen | Häufig Diskusverlagerung mit Reposition, Hypermobilität, Muskelverspannung und Gewohnheiten. Bissfragen werden nur bei Beschwerden relevant. |

| Behandlung | Konservativ beginnen. Aufklärung, Verhalten, Übungen und bei Bedarf Schiene. Invasive Verfahren nur bei klarer Indikation und nach Stufenplan. |

Fazit

Ein knackendes Kiefergelenk wirkt irritierend, ist aber oft harmlos. Entscheidend ist die Kombination aus Geräusch, Schmerz und Funktion. Zeigt sich nur ein Klick ohne Beschwerden, reicht meist ein bewusstes Alltagsmanagement. Bei Schmerzen, Blockaden oder reibenden Geräuschen ist eine strukturierte Abklärung sinnvoll. Dann profitieren Sie von einem Stufenplan aus Aufklärung, Übungen, Physiotherapie und bei Bedarf Schienentherapie. Eingriffe sind die Ausnahme für gut definierte Situationen. Wer Auslöser kennt, Belastung klug steuert und die Muskulatur trainiert, stabilisiert sein Kausystem zuverlässig. So gewinnen Sie Kontrolle zurück, wenn der Kiefer knackt beim Kauen und Sie eine fundierte, praxistaugliche Lösung suchen.

Häufig gestellte Fragen zum Thema „Kiefer knackt beim Kauen“

Kann Kieferknacken von selbst wieder verschwinden?

In manchen Fällen bildet sich das Knacken zurück, etwa wenn es durch vorübergehende Muskelverspannungen ausgelöst wurde. Bleibt die Ursache jedoch bestehen, kann das Geräusch dauerhaft auftreten. Ohne gezielte Entlastung oder Behandlung ist eine spontane Besserung nicht immer zu erwarten.

Welche Auswirkungen hat unbehandeltes Kieferknacken langfristig?

Bleibt eine Funktionsstörung unbehandelt, kann es zu chronischen Schmerzen, eingeschränkter Kieferbeweglichkeit oder Verschleiß der Gelenkstrukturen kommen. Auch Begleitbeschwerden wie Kopf, Nacken oder Ohrenschmerzen treten dann häufiger auf.

Gibt es Übungen, die bei knackendem Kiefer helfen können?

Gezielte Entspannungs und Mobilisationsübungen für die Kiefermuskulatur können die Beweglichkeit verbessern und Spannungen reduzieren. Die Auswahl geeigneter Übungen sollte individuell erfolgen, da falsche Belastungen die Beschwerden verschlechtern können.

Spielt die Schlafposition eine Rolle beim Kieferknacken?

Eine ungünstige Schlafposition kann den Kiefer einseitig belasten, insbesondere bei starkem Seitenschlafen mit Druck auf den Unterkiefer. Dies kann muskuläre Spannungen fördern und bestehende Gelenkprobleme verstärken.

Kann Kieferknacken auch ohne Schmerzen problematisch sein?

Auch schmerzfreies Kieferknacken kann auf eine funktionelle Abweichung hinweisen. Ohne Beschwerden wird es oft ignoriert, dennoch kann sich die Belastung im Laufe der Zeit erhöhen und später zu Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen führen.